前の10件 | -

「惡の華」 1 [MOVIE&DVD]

といっても、ボードレールではない。

その有名な詩集をモティーフとしたアニメ(原作は漫画)である。

「体操着の盗難から始まった奇妙な三角関係は、思わぬ事態に発展する」

原作コミックのCMナレーションを借りれば、こういうことになる。

漫画やアニメではもはや珍しくもない、思春期の不安定な精神状態をコントロールできずにいる中学生の物語である。

そんなありふれたテーマを扱った本作が、同種の鬱アニメとどう差別化が図られているのか、ここでは三つのポイントについて考えてみたい。

まず初めに、ロトスコープの採用について。

ロトスコープとは、実際にカメラで撮影した映像をトレースし、アニメ化する手法のことである。

最近でこそデジタル技術の進化に伴い採用される作品は増えたものの、手間やコストの面からまだ部分的導入に止める作品が多く、全編がこの手法により制作された『惡の華』は、その点でも話題となった。

実写ともセルアニメとも明確には分類できないロトスコープの映像的不安定感は、こちらも狙いであろう、およそ滑らかとは言い難い新人声優のセリフ回し、すなわち音声的不安定感と相乗的に作用することで主人公の動揺はことさらに強調され、ついには鑑賞者の精神的不安定感に帰結するのである。

この辺りの心の揺らぎを楽しめるかどうかで、作品の好嫌が分かれるのかもしれない。

〔実写とロトスコープの比較動画〕

https://www.youtube.com/watch?v=XzowrXQK0Nc

「ハナガ、サイタ、ヨ」

耳元でいきなりつ・ぶ・や…呟かれるようなEDは、コアなアニメファンにも少なからず驚きをもって迎えられたようだが、主人公ごとに作られたOPもまた、これに劣らぬ傑作である。

それぞれの名をタイトルに冠した楽曲において、あるはその真情を切々と吐露し、あるは渇欲を滔々とまくし立てる。

私を含め、かねてから作品の中身とはなんら関わりのないタイアップの横行に辟易していたアニメファンにとっては、正しく作品とリンクした楽曲が、しかも4パターンも用意されたというのは驚嘆すべき偉業であり、拍手を送りたい。

さらに、そんな力作も3話ごとに切り替わってしまうのでは印象に残らないのではないかとの浅慮をよそに、サビに同じメロディラインを用いるという至極真っ当なギミックによって、観る者の意識に怪しい“華の種”を植え付けることにも成功しているのである。

前述した奇怪なED、エフェクトの靄の中、ピアノが切なく響くBGMなどと共に、これら音楽による世界観の創出を二つ目のポイントに挙げたい。

〔「惡の華」OPメドレー〕

https://www.youtube.com/watch?v=XffiBZ5PD-0

(映像は楽曲制作アーティスト「宇宙人」のMVです)

そして、最後にして最大のポイントは、やはり“ボードレールの『惡の華』であった”という一事に尽きるであろう。

この点について語るには、ボードレールその人およびその詩集の何たるかに踏み込まざるを得ず、この場で多くに言及するのは難しいので、それらについては別の機会に記事を上げることとして、ここでは簡述するに止め措く。

そも、この詩集には125篇(第2版)の詩が収録されている。

ボードレールを知る上では、むろんどの一篇とて疎かにはできないが、なかんずく、このアニメと絡めて着目したいのは、二人の女性をモティーフとした30篇余りの詩である。

一人はボードレールと20年に渡って同棲していた混血の肉感的な女性で、もう一人は詩人が崇拝の対象ともした才色兼備のセレブリティである。

詩人は前者との交際のさ中であるにも拘らず、後者の女性に思いを募らせていた。

優等生の佐伯奈々子には魅かれながらも漠たる距離を感じ、奔放な仲村佐和には弄ばれながらもシンパシーを覚える…

二人の狭間で揺れるそんな春日高男の姿は、心の内に様々な矛盾を抱え、そのどちらにも身を委ねんとした詩人の姿に、痛ましくもそのまま重なるのだ。

ボードレールでなければ、『惡の華』でなければならなかった理由の一つが、ここにある。

(つづく)

「惡の華」公式サイト

http://akunohana-anime.jp/

![[曇り]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/2.gif)

その有名な詩集をモティーフとしたアニメ(原作は漫画)である。

「体操着の盗難から始まった奇妙な三角関係は、思わぬ事態に発展する」

原作コミックのCMナレーションを借りれば、こういうことになる。

漫画やアニメではもはや珍しくもない、思春期の不安定な精神状態をコントロールできずにいる中学生の物語である。

そんなありふれたテーマを扱った本作が、同種の鬱アニメとどう差別化が図られているのか、ここでは三つのポイントについて考えてみたい。

まず初めに、ロトスコープの採用について。

ロトスコープとは、実際にカメラで撮影した映像をトレースし、アニメ化する手法のことである。

最近でこそデジタル技術の進化に伴い採用される作品は増えたものの、手間やコストの面からまだ部分的導入に止める作品が多く、全編がこの手法により制作された『惡の華』は、その点でも話題となった。

実写ともセルアニメとも明確には分類できないロトスコープの映像的不安定感は、こちらも狙いであろう、およそ滑らかとは言い難い新人声優のセリフ回し、すなわち音声的不安定感と相乗的に作用することで主人公の動揺はことさらに強調され、ついには鑑賞者の精神的不安定感に帰結するのである。

この辺りの心の揺らぎを楽しめるかどうかで、作品の好嫌が分かれるのかもしれない。

〔実写とロトスコープの比較動画〕

https://www.youtube.com/watch?v=XzowrXQK0Nc

「ハナガ、サイタ、ヨ」

耳元でいきなりつ・ぶ・や…呟かれるようなEDは、コアなアニメファンにも少なからず驚きをもって迎えられたようだが、主人公ごとに作られたOPもまた、これに劣らぬ傑作である。

それぞれの名をタイトルに冠した楽曲において、あるはその真情を切々と吐露し、あるは渇欲を滔々とまくし立てる。

私を含め、かねてから作品の中身とはなんら関わりのないタイアップの横行に辟易していたアニメファンにとっては、正しく作品とリンクした楽曲が、しかも4パターンも用意されたというのは驚嘆すべき偉業であり、拍手を送りたい。

さらに、そんな力作も3話ごとに切り替わってしまうのでは印象に残らないのではないかとの浅慮をよそに、サビに同じメロディラインを用いるという至極真っ当なギミックによって、観る者の意識に怪しい“華の種”を植え付けることにも成功しているのである。

前述した奇怪なED、エフェクトの靄の中、ピアノが切なく響くBGMなどと共に、これら音楽による世界観の創出を二つ目のポイントに挙げたい。

〔「惡の華」OPメドレー〕

https://www.youtube.com/watch?v=XffiBZ5PD-0

(映像は楽曲制作アーティスト「宇宙人」のMVです)

そして、最後にして最大のポイントは、やはり“ボードレールの『惡の華』であった”という一事に尽きるであろう。

この点について語るには、ボードレールその人およびその詩集の何たるかに踏み込まざるを得ず、この場で多くに言及するのは難しいので、それらについては別の機会に記事を上げることとして、ここでは簡述するに止め措く。

そも、この詩集には125篇(第2版)の詩が収録されている。

ボードレールを知る上では、むろんどの一篇とて疎かにはできないが、なかんずく、このアニメと絡めて着目したいのは、二人の女性をモティーフとした30篇余りの詩である。

一人はボードレールと20年に渡って同棲していた混血の肉感的な女性で、もう一人は詩人が崇拝の対象ともした才色兼備のセレブリティである。

詩人は前者との交際のさ中であるにも拘らず、後者の女性に思いを募らせていた。

優等生の佐伯奈々子には魅かれながらも漠たる距離を感じ、奔放な仲村佐和には弄ばれながらもシンパシーを覚える…

二人の狭間で揺れるそんな春日高男の姿は、心の内に様々な矛盾を抱え、そのどちらにも身を委ねんとした詩人の姿に、痛ましくもそのまま重なるのだ。

ボードレールでなければ、『惡の華』でなければならなかった理由の一つが、ここにある。

(つづく)

「惡の華」公式サイト

http://akunohana-anime.jp/

「糸井重里の萬流コピー塾」 1 [BOOK]

ネットで探し物をしていたところ、かつての愛読書がKindle版にて販売されているのを見かけたので、懐かしさのあまり押入れから引っ張り出してきた。

いつだったか絶版と聞いていただけに、いかなる形であれ、復刻は嬉しい知らせである。

本書は、コピーライターの糸井重里氏が『週刊文春』に連載していた読者参加型の企画を、文庫版として編集したものである。

毎週、誌面で出されたテーマに対し読者がコピーを投稿、それを氏が批評するといった極めてシンプルな構成であった。

昔から言葉遊びの類いが好きだった私は、学生時代にその本と出会い、すぐさま夢中になった。

わずか数文字が軽やかに綴る人生模様は、川柳が十七文字で描くユーモアとウィットに溢れた世界とも相通ずるものがあり、その発想や工夫にニヤリとしたり唸ったり、飽きることなくページを捲ったものである。

内容的には大喜利に近いが、そこは「コピー」と謳うだけに、いくら面白くともネガティヴなだけの作品は評価されない。

マイナスの要素や下ネタをいかにポジティヴに表現し、商品(=テーマ)の価値を高めるかというところも見どころであった。

何はさておき、まずは実例をご覧いただこう。

テーマ 「コロッケ」

(世田谷区代沢「フランス屋」 手づくりコロッケ)

連載上は24回目ともなるお題だけに、糸井氏(以下、企画に合わせ「家元」という)の理念や評価のコツを心得た巧みな投稿が目立った。

“庶民派”をアピールしつつも、いかにただの“庶民派”で終わらせないか、というあたりがポイントではなかろうか。

なお、コメントは私の所感なので、ご了承のほど…

「おっ、トンカツの匂いがついてる」

オマケ戦略。

「新妻の、2ケ買う事のほこらしさ」

小さな幸福の正しい描き方。

「彼ったらね、いきなり熱いものをあたしの口の中に入れてくるの」

小さな幸福の曲がった描き方。

「肉屋から八百屋への挑戦状」

肉屋のショーケースにでも貼ってあれば面白いと思うが、家元も「これは大書きしたりするとカドがたつ」と評しているので、平和的なこちらも載せておこう。

「肉屋を父に、八百屋を母に」

「テーブルの冷めたコロッケをみて、つい何も盗らずに、出てきてしまった」

電子レンジが一般的でなかった時代ならではの哀愁。

が、忘れてはならない、コロッケが一家の危機を救ったことを!

「毎月二十四日はコロッケの日です」(※)

そう、コロッケは人にも財布にも優しいのである。

……等々。

そして、この回の最高評点の作品がこちら。

「落しても、食える」

なんという庶民感!なんという愛情!なんという付加価値?![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif) 「ねっ、手練れにない、強烈な素直さが、心に波紋をひろげるでしょう。」とは、家元の評である。

激しく同意、お見事としか言いようがない。

なにぶん初出が'83年からの連載物であり、また、とりわけ時代を敏く反映するというコピーの性格上、若干古めかしさを感じさせるお題や回答も目立つが、それはそれ、思い切って昭和レトロを楽しんでしまえばいい。

一方で、今なお色褪せない普遍的な説得力を持つコピーも見受けられるから面白いのだ。

「じゃがいも冥利につきます」とか「うー。ソースが身にしみる」なんてのは、今一つコピーとしてのインパクトには欠ける(したがって、家元の評価点は得ていない)が、じわじわと“心にしみる”良作ではないだろうか。

コロッケがスーパーやコンビニで買える時代に、やれ肉屋だ八百屋だなどとのたまっている本が、「Kindle版」での復刻ということにも感慨を覚える。

いずれにせよ、この回に止めてしまうのは惜しいので、また追い追いご紹介しようと思う。

「ねっ、手練れにない、強烈な素直さが、心に波紋をひろげるでしょう。」とは、家元の評である。

激しく同意、お見事としか言いようがない。

なにぶん初出が'83年からの連載物であり、また、とりわけ時代を敏く反映するというコピーの性格上、若干古めかしさを感じさせるお題や回答も目立つが、それはそれ、思い切って昭和レトロを楽しんでしまえばいい。

一方で、今なお色褪せない普遍的な説得力を持つコピーも見受けられるから面白いのだ。

「じゃがいも冥利につきます」とか「うー。ソースが身にしみる」なんてのは、今一つコピーとしてのインパクトには欠ける(したがって、家元の評価点は得ていない)が、じわじわと“心にしみる”良作ではないだろうか。

コロッケがスーパーやコンビニで買える時代に、やれ肉屋だ八百屋だなどとのたまっている本が、「Kindle版」での復刻ということにも感慨を覚える。

いずれにせよ、この回に止めてしまうのは惜しいので、また追い追いご紹介しようと思う。

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

いつだったか絶版と聞いていただけに、いかなる形であれ、復刻は嬉しい知らせである。

本書は、コピーライターの糸井重里氏が『週刊文春』に連載していた読者参加型の企画を、文庫版として編集したものである。

毎週、誌面で出されたテーマに対し読者がコピーを投稿、それを氏が批評するといった極めてシンプルな構成であった。

昔から言葉遊びの類いが好きだった私は、学生時代にその本と出会い、すぐさま夢中になった。

わずか数文字が軽やかに綴る人生模様は、川柳が十七文字で描くユーモアとウィットに溢れた世界とも相通ずるものがあり、その発想や工夫にニヤリとしたり唸ったり、飽きることなくページを捲ったものである。

内容的には大喜利に近いが、そこは「コピー」と謳うだけに、いくら面白くともネガティヴなだけの作品は評価されない。

マイナスの要素や下ネタをいかにポジティヴに表現し、商品(=テーマ)の価値を高めるかというところも見どころであった。

何はさておき、まずは実例をご覧いただこう。

テーマ 「コロッケ」

(世田谷区代沢「フランス屋」 手づくりコロッケ)

連載上は24回目ともなるお題だけに、糸井氏(以下、企画に合わせ「家元」という)の理念や評価のコツを心得た巧みな投稿が目立った。

“庶民派”をアピールしつつも、いかにただの“庶民派”で終わらせないか、というあたりがポイントではなかろうか。

なお、コメントは私の所感なので、ご了承のほど…

「おっ、トンカツの匂いがついてる」

オマケ戦略。

「新妻の、2ケ買う事のほこらしさ」

小さな幸福の正しい描き方。

「彼ったらね、いきなり熱いものをあたしの口の中に入れてくるの」

小さな幸福の曲がった描き方。

「肉屋から八百屋への挑戦状」

肉屋のショーケースにでも貼ってあれば面白いと思うが、家元も「これは大書きしたりするとカドがたつ」と評しているので、平和的なこちらも載せておこう。

「肉屋を父に、八百屋を母に」

「テーブルの冷めたコロッケをみて、つい何も盗らずに、出てきてしまった」

電子レンジが一般的でなかった時代ならではの哀愁。

が、忘れてはならない、コロッケが一家の危機を救ったことを!

「毎月二十四日はコロッケの日です」(※)

そう、コロッケは人にも財布にも優しいのである。

……等々。

そして、この回の最高評点の作品がこちら。

「落しても、食える」

なんという庶民感!なんという愛情!なんという付加価値?

工場夜景クルーズ [Others]

数年前、突如として工場やプラントを愛好するブームが起きた。

メカ好きの男どもの独壇場かと思いきや、女性の愛好者も少なくない。

“工場萌え”なる言葉も生まれ、夜景クルーズなどは今なお静かなブームである。

今回私が参加したのは、京浜工業地帯を小型船で巡るツアー。

横浜の大桟橋ふ頭から出発し、大師運河・塩浜運河などを90分で回る。

準備していたウィスキーの小瓶を尻ポケに、十数人の参加者と共に船に乗り込んだ。

桟橋からプラント群までは少し離れているため、船はなかなかのスピードで進む。

時折り、波しぶきを礫のように打ち付けてくる強烈な海風も、日中の不快な湿り気が纏わり付いた肌には心地いい。

後方デッキの隅に陣取った私の真向いでは、立派なデジタル一眼を首から下げた二十代と思しき女性が、これまたごっつい三脚をガシャガシャと組み立てている。

こんな揺ら揺らと不安定な船から陸地の建造物を狙うのに、果たして三脚が役に立つのだろうか、いや、デジイチを手にして間もない私などが知るはずのない撮影テクがあるのだろうか…などと考えを巡らすうちに、武骨なプラントが聳える運河が近付いてきた。

船長は要所々々でスピードを落とし、私達が撮影しやすい環境を整えてくれる。

皆、ここぞとばかりに右へ左へ、あるいは艫へ舳先へと、撮影ポイントを求め忙しくデッキを動き回っている。

ポツンと置き去りにされたままの三脚には、この際触れないでおこう…

昼夜の別なく稼働し続ける大型機械や蒸留塔に、原料や燃料、あるいは水や蒸気等を輸送するため縦横に張り巡らされた配管、そしてこれらの設備を支える堅牢な鉄骨。

それらは、喩えるならば、鍛え抜かれたアスリートの筋肉と臓器であり、血管とリンパであり、骨骼なのであろう。

そもそも工場照明とは、プラントとそこで働く人々の安全を守るための常夜灯に過ぎず、鑑賞用イルミネーションのような計算された美しさがあるわけではない。

しかしそれは、甚だ工業的ではあるが、生産活動という生命の営みを照らし続ける灯りであり、それゆえに工場夜景はかくも神々しいのである!![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

当初、90分もあれば十分だろうと思って選んだプランであったが、いざ出発してからはあっという間であった。

桟橋へと向かう船の前方には、先程までの工場夜景についての能書きなど軽く一蹴してしまう、“みなと横浜”の圧巻の夜景が広がっている。

ま、これもまた、甚だ経済的ではあるが、生産活動を照らす尊い灯りであることに変わりはない。

(^^;)

※ 画像には昨夏撮影のものも含まれています。

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

メカ好きの男どもの独壇場かと思いきや、女性の愛好者も少なくない。

“工場萌え”なる言葉も生まれ、夜景クルーズなどは今なお静かなブームである。

今回私が参加したのは、京浜工業地帯を小型船で巡るツアー。

横浜の大桟橋ふ頭から出発し、大師運河・塩浜運河などを90分で回る。

準備していたウィスキーの小瓶を尻ポケに、十数人の参加者と共に船に乗り込んだ。

桟橋からプラント群までは少し離れているため、船はなかなかのスピードで進む。

時折り、波しぶきを礫のように打ち付けてくる強烈な海風も、日中の不快な湿り気が纏わり付いた肌には心地いい。

後方デッキの隅に陣取った私の真向いでは、立派なデジタル一眼を首から下げた二十代と思しき女性が、これまたごっつい三脚をガシャガシャと組み立てている。

こんな揺ら揺らと不安定な船から陸地の建造物を狙うのに、果たして三脚が役に立つのだろうか、いや、デジイチを手にして間もない私などが知るはずのない撮影テクがあるのだろうか…などと考えを巡らすうちに、武骨なプラントが聳える運河が近付いてきた。

船長は要所々々でスピードを落とし、私達が撮影しやすい環境を整えてくれる。

皆、ここぞとばかりに右へ左へ、あるいは艫へ舳先へと、撮影ポイントを求め忙しくデッキを動き回っている。

ポツンと置き去りにされたままの三脚には、この際触れないでおこう…

昼夜の別なく稼働し続ける大型機械や蒸留塔に、原料や燃料、あるいは水や蒸気等を輸送するため縦横に張り巡らされた配管、そしてこれらの設備を支える堅牢な鉄骨。

それらは、喩えるならば、鍛え抜かれたアスリートの筋肉と臓器であり、血管とリンパであり、骨骼なのであろう。

そもそも工場照明とは、プラントとそこで働く人々の安全を守るための常夜灯に過ぎず、鑑賞用イルミネーションのような計算された美しさがあるわけではない。

しかしそれは、甚だ工業的ではあるが、生産活動という生命の営みを照らし続ける灯りであり、それゆえに工場夜景はかくも神々しいのである!

当初、90分もあれば十分だろうと思って選んだプランであったが、いざ出発してからはあっという間であった。

桟橋へと向かう船の前方には、先程までの工場夜景についての能書きなど軽く一蹴してしまう、“みなと横浜”の圧巻の夜景が広がっている。

ま、これもまた、甚だ経済的ではあるが、生産活動を照らす尊い灯りであることに変わりはない。

(^^;)

※ 画像には昨夏撮影のものも含まれています。

寺山修司と澁澤龍彦 [BOOK]

寺山氏の代名詞とも言える「書を捨てよ、町へ出よう」とのフレーズが、実はアンドレ・ジッドの『地の糧』に由来していたことを、恥ずかしながら前稿の下調べの最中に初めて知った。

ジッドについては、澁澤龍彦も著書『快楽主義の哲学』の中で、こんな一文を紹介している。

「幸福になる必要なんかありはしないと、自分を説き伏せることに成功したあの日から、幸福がぼくのなかに棲みはじめた」 (『新しき糧』より)

甚だ無責任なことに、直にジッドの作品に当たってはいないので、「書を捨てよ…」にせよ「幸福になる必要なんか…」にせよ、いかなる文脈で書かれたものか定かではないのだが、印象として、両者の言わんとしていることに、それほどの懸隔があるようには思われない。

元より、『新しき糧』は『地の糧』の続編的性格の作品である。

澁澤は先の引用文についてひとしきり説いたのち、こう述べている。

「幸福のことなんか頭の中から追い出して、まず実際に行動すること。そうすれば、楽しさはあとからやってきます。」

「書を捨てよ、町へ出よう」の真髄も、案外こんなところにあるのではないだろうか。

('71年公開映画のポスター ※1)

ところで、ジッドを引いて「幸福」を説いた澁澤は、果たして“町へ出た”のであろうか?

澁澤は生涯四度に渡る欧州旅行に加え、中近東へも取材旅行に出かけており、また、国内各所の古刹を巡っていたなどと聞けば、大いに“町へ出た”ようにも思われるが、実のところ頻繁に旅するようになったのは'70年(澁澤42歳)の初渡欧以降であり、先のエッセイを上梓した5年も後の事である。

遠出に関しては腰が重く、相応の積極性をもって旅行を計画するようなタイプでなかったことは、例えば龍子夫人や巖谷國士氏の回想(※2)を俟つまでもなく、本人が「もともと自分は決して旅の好きな人間ではない(※3)」と白状している。

「書を捨てよ、町へ出よう」の寺山氏をジッドとするならば、当時の澁澤はジャン・コクトーに準えられよう。

コクトーについては、以前 拙稿で『大胯びらき』について触れたが、『ポトマック』にも次のような一節がある。

「旅行したまえ、とペルシケエルが僕に言うのだった。じっとしたまま汽車に乗っていさえすれば、君のまわりでいろんな物体や生物は移動するんだ。君は旅行をすると、君の見かたが新しくなるのか、それとも単に君の眼に映るものが新しいだけなのか、どっちだか分るかね? (中略)

ところで僕は、じっと動かないでいて、こうした妄想にふけり、自分の行為を無益と感じることを好むのだ。」

断じて“自分の行為を無益と感じ”てなどいなかったことを除けば、かつての澁澤が作中の「僕」タイプの人間であったのは間違いのないところであろう。

さて、澁澤について語られる際に少なからず象徴的に用いられる言葉に、「胡桃の中の世界」および「壺中天」というものがある。

「胡桃の中の世界」は、『ハムレット』劇中の「たとえ胡桃の殻のなかに閉じこめられていようとも、無限の天地を領する王者のつもりになれる(※4)」という台詞に由来する概念であり、「壺中天」は、仙人と一緒に小さな壺に入ると、そこには俗世間を離れた別世界が広がっていたという後漢の故事に由来する。

これらについて、澁澤は「小宇宙はすべて、大宇宙の忠実な似姿なのであり、私たちの相対論的な思考は、そこに必ずミニアチュールの戯れを発見するのである。(※4)」と、相変わらず軽妙洒脱に説いている。

私がここで「胡桃の中の世界」と「壺中天」を持ち出したのは、こういうことである。

すなわち、天井までの書架にぎっしりと詰まった書籍とそこから溢れ出たそれらの山が、まさしくミニアチュールの象徴たる地球儀の据わった重厚な洋机を取り囲み、ベルメールやシモンの球体関節人形が妖しげな興をさかす自宅の書斎こそが、実は澁澤にとっての“胡桃”であり、“壺”ではなかったかと。

むろん、この場合に“胡桃”や“壺”の中に広がる世界は、およそ我々が物語に没入する際に彷徨うような浅はかで情緒的な夢空間とは異なり、該博な知識とそれを統べる明敏な知性に豊かな想像力が作用して初めて構築される、現実の「忠実な似姿」としての仮想現実空間であり、澁澤はこの世界にあって、ある時はプリニウスと、ある時はブルトンと、またある時はパラケルススやニコラ・フラメルと壮大な旅を続けていたのではあるまいか。

しかるに、頻繁には遠出をしなかったという言わばフィジカルな一面のみをもって澁澤が“町へ出なかった”と断じることには、いささかの躊躇いを覚えるのである。

(澁澤邸書斎 / 撮影:細江英公 「鳩よ!」’92年4月号より)

実際、寺山氏も、澁澤については「万象の偶然性を、想像力によって組織できるドラマツルギーの持主」であり、「ただのユートピア庭園の祭司ではない」とその稀有な才能を高く評価し、並の夢想家、文筆家とは明確に区別している。

しかし同時に、澁澤の示したミニアチュールの“サイズ”について、「それは、ときとしては胡桃の中にとじこめられるほどのものだが、ときとしては地球全体を一個の胡桃としてとらえられるほどのものに変わってしまう。」と、澁澤の語る「相対論的な思考」を踏襲しながらも、「「途方もなく拡張した球体」状の幻想を前にして、澁澤自身の日常の現実とは何か? ということが、この場合の課題である。」と問題提起までしている。

あくまでも私見であるが、フィジカルにも行動的であった寺山氏にしてみると、澁澤の“胡桃”や“壺”の中での活躍を最大限に評価しつつも、「ミニアチュールの戯れ」に甘んじた内向の嫌い無きにしもあらず、といったところではなかっただろうか。

(寺山氏が書評の対象とした『洞窟の偶像』と『東西不思議物語』)

寺山氏の書評が読書専門誌に掲載された'77年といえば、澁澤三度目の欧州旅行の年に当たる。

それを知ってか知らずか、記事には作風の変化を歓迎するような、こんな一節もある。

「長いあいだ、書斎にとじこもり、知識の地下納骨堂で、少年奴隷たちと「遊びにふけっていた」澁澤は、ここへ来て現実への関心をしめしはじめている。」

同じ時代を生きていたにも拘らず、残念ながらお二方が親しく交流していたことを示す資料はない。

“両雄相まみえず”といったところかも知れぬが、私などは不謹慎にも、真っ黒に日焼けしたランニング姿のわんぱく坊主が、家に閉じこもって本ばかり読んでいる近所の上級生を、「いいから遊びに行こうぜ!」と誘っている光景などを思い描いてはニヤついたりしている。

捕虫網の奇妙な虫を興奮しながら翳す下級生に、後からしぶしぶ付いて行った青っちろい少年は、涼しい顔でそのラテン語の“学名”を諳んじてみせるのである。

私もまた、こうした妄想にふけり、自分の行為を無益と感じることを好むのだ。

※ 寺山氏の書評に関する引用は、すべて「『洞窟の偶像』『東西不思議物語』」(『新文芸読本 澁澤龍彦』所収)による。

〔参考〕

※1 「寺山修司と演劇実験室 天井棧敷」より

榎本了壱デザイン。

※2 「『滞欧日記』の真相」(『新文芸読本 澁澤龍彦』所収)、『澁澤龍彦の古寺巡礼』ほか

※3 『旅のモザイク』あとがきより

ただし「いったん旅の軌道に乗ってしまうと、だんだん上機嫌になって興趣のつきるところを知らない」とも書いている。

※4 『胡桃の中の世界』より

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

[更新履歴]

'13.12 表現の一部修正

ジッドについては、澁澤龍彦も著書『快楽主義の哲学』の中で、こんな一文を紹介している。

「幸福になる必要なんかありはしないと、自分を説き伏せることに成功したあの日から、幸福がぼくのなかに棲みはじめた」 (『新しき糧』より)

甚だ無責任なことに、直にジッドの作品に当たってはいないので、「書を捨てよ…」にせよ「幸福になる必要なんか…」にせよ、いかなる文脈で書かれたものか定かではないのだが、印象として、両者の言わんとしていることに、それほどの懸隔があるようには思われない。

元より、『新しき糧』は『地の糧』の続編的性格の作品である。

澁澤は先の引用文についてひとしきり説いたのち、こう述べている。

「幸福のことなんか頭の中から追い出して、まず実際に行動すること。そうすれば、楽しさはあとからやってきます。」

「書を捨てよ、町へ出よう」の真髄も、案外こんなところにあるのではないだろうか。

('71年公開映画のポスター ※1)

ところで、ジッドを引いて「幸福」を説いた澁澤は、果たして“町へ出た”のであろうか?

澁澤は生涯四度に渡る欧州旅行に加え、中近東へも取材旅行に出かけており、また、国内各所の古刹を巡っていたなどと聞けば、大いに“町へ出た”ようにも思われるが、実のところ頻繁に旅するようになったのは'70年(澁澤42歳)の初渡欧以降であり、先のエッセイを上梓した5年も後の事である。

遠出に関しては腰が重く、相応の積極性をもって旅行を計画するようなタイプでなかったことは、例えば龍子夫人や巖谷國士氏の回想(※2)を俟つまでもなく、本人が「もともと自分は決して旅の好きな人間ではない(※3)」と白状している。

「書を捨てよ、町へ出よう」の寺山氏をジッドとするならば、当時の澁澤はジャン・コクトーに準えられよう。

コクトーについては、以前 拙稿で『大胯びらき』について触れたが、『ポトマック』にも次のような一節がある。

「旅行したまえ、とペルシケエルが僕に言うのだった。じっとしたまま汽車に乗っていさえすれば、君のまわりでいろんな物体や生物は移動するんだ。君は旅行をすると、君の見かたが新しくなるのか、それとも単に君の眼に映るものが新しいだけなのか、どっちだか分るかね? (中略)

ところで僕は、じっと動かないでいて、こうした妄想にふけり、自分の行為を無益と感じることを好むのだ。」

断じて“自分の行為を無益と感じ”てなどいなかったことを除けば、かつての澁澤が作中の「僕」タイプの人間であったのは間違いのないところであろう。

さて、澁澤について語られる際に少なからず象徴的に用いられる言葉に、「胡桃の中の世界」および「壺中天」というものがある。

「胡桃の中の世界」は、『ハムレット』劇中の「たとえ胡桃の殻のなかに閉じこめられていようとも、無限の天地を領する王者のつもりになれる(※4)」という台詞に由来する概念であり、「壺中天」は、仙人と一緒に小さな壺に入ると、そこには俗世間を離れた別世界が広がっていたという後漢の故事に由来する。

これらについて、澁澤は「小宇宙はすべて、大宇宙の忠実な似姿なのであり、私たちの相対論的な思考は、そこに必ずミニアチュールの戯れを発見するのである。(※4)」と、相変わらず軽妙洒脱に説いている。

私がここで「胡桃の中の世界」と「壺中天」を持ち出したのは、こういうことである。

すなわち、天井までの書架にぎっしりと詰まった書籍とそこから溢れ出たそれらの山が、まさしくミニアチュールの象徴たる地球儀の据わった重厚な洋机を取り囲み、ベルメールやシモンの球体関節人形が妖しげな興をさかす自宅の書斎こそが、実は澁澤にとっての“胡桃”であり、“壺”ではなかったかと。

むろん、この場合に“胡桃”や“壺”の中に広がる世界は、およそ我々が物語に没入する際に彷徨うような浅はかで情緒的な夢空間とは異なり、該博な知識とそれを統べる明敏な知性に豊かな想像力が作用して初めて構築される、現実の「忠実な似姿」としての仮想現実空間であり、澁澤はこの世界にあって、ある時はプリニウスと、ある時はブルトンと、またある時はパラケルススやニコラ・フラメルと壮大な旅を続けていたのではあるまいか。

しかるに、頻繁には遠出をしなかったという言わばフィジカルな一面のみをもって澁澤が“町へ出なかった”と断じることには、いささかの躊躇いを覚えるのである。

(澁澤邸書斎 / 撮影:細江英公 「鳩よ!」’92年4月号より)

実際、寺山氏も、澁澤については「万象の偶然性を、想像力によって組織できるドラマツルギーの持主」であり、「ただのユートピア庭園の祭司ではない」とその稀有な才能を高く評価し、並の夢想家、文筆家とは明確に区別している。

しかし同時に、澁澤の示したミニアチュールの“サイズ”について、「それは、ときとしては胡桃の中にとじこめられるほどのものだが、ときとしては地球全体を一個の胡桃としてとらえられるほどのものに変わってしまう。」と、澁澤の語る「相対論的な思考」を踏襲しながらも、「「途方もなく拡張した球体」状の幻想を前にして、澁澤自身の日常の現実とは何か? ということが、この場合の課題である。」と問題提起までしている。

あくまでも私見であるが、フィジカルにも行動的であった寺山氏にしてみると、澁澤の“胡桃”や“壺”の中での活躍を最大限に評価しつつも、「ミニアチュールの戯れ」に甘んじた内向の嫌い無きにしもあらず、といったところではなかっただろうか。

(寺山氏が書評の対象とした『洞窟の偶像』と『東西不思議物語』)

寺山氏の書評が読書専門誌に掲載された'77年といえば、澁澤三度目の欧州旅行の年に当たる。

それを知ってか知らずか、記事には作風の変化を歓迎するような、こんな一節もある。

「長いあいだ、書斎にとじこもり、知識の地下納骨堂で、少年奴隷たちと「遊びにふけっていた」澁澤は、ここへ来て現実への関心をしめしはじめている。」

同じ時代を生きていたにも拘らず、残念ながらお二方が親しく交流していたことを示す資料はない。

“両雄相まみえず”といったところかも知れぬが、私などは不謹慎にも、真っ黒に日焼けしたランニング姿のわんぱく坊主が、家に閉じこもって本ばかり読んでいる近所の上級生を、「いいから遊びに行こうぜ!」と誘っている光景などを思い描いてはニヤついたりしている。

捕虫網の奇妙な虫を興奮しながら翳す下級生に、後からしぶしぶ付いて行った青っちろい少年は、涼しい顔でそのラテン語の“学名”を諳んじてみせるのである。

私もまた、こうした妄想にふけり、自分の行為を無益と感じることを好むのだ。

※ 寺山氏の書評に関する引用は、すべて「『洞窟の偶像』『東西不思議物語』」(『新文芸読本 澁澤龍彦』所収)による。

〔参考〕

※1 「寺山修司と演劇実験室 天井棧敷」より

榎本了壱デザイン。

※2 「『滞欧日記』の真相」(『新文芸読本 澁澤龍彦』所収)、『澁澤龍彦の古寺巡礼』ほか

※3 『旅のモザイク』あとがきより

ただし「いったん旅の軌道に乗ってしまうと、だんだん上機嫌になって興趣のつきるところを知らない」とも書いている。

※4 『胡桃の中の世界』より

[更新履歴]

'13.12 表現の一部修正

寺山修司と九條今日子さん [BOOK]

今年は寺山修司が47歳でこの世を去ってから30年の、節目の年である。

メディアでは様々な特集が組まれ、所縁の地では若きカリスマを偲ぶ企画が次々と催されている。

かつて「天井桟敷館」があった渋谷では、寺山氏の元夫人・九條今日子さんのトークイベントが開かれた。

(劇団員募集のポスター ※1(左) / ※2)

およそ誇れたことではないが、おそらく会場にいた者の中で、寺山氏に関しては私が最も無知、不案内であったろう。

むろん、その存在感は「劇団・天井桟敷」や「書を捨てよ、町へ出よう」といったキーワードと共に意識していたし、思えば、作品というよりはむしろ人間・寺山修司に対する漠たる興味は、学生来つねに抱いていたような気がする。

だからこそ、このイベントに参加する気にもなったのであるが、一部書評等を除いて作品に接したことがないのもまた事実で、私はまさにファンの方々の“末席”に身を置かせていただいたのであった。

かような次第で、寺山氏について語るに足る材料をほとんど持ち合わせていないので、その人物像や功績についてはウィキさん他にお任せするとして、ここでは九條さんのトークを中心に記すこととする。

九條さんはSKD出身で映画女優をされておられたというのも道理、昨年 喜寿を迎えられたなどとは到底信じられぬほどに若々しく、見目麗しい方であった。

その一方で、ご見解や話しぶりには姉御肌の気風が窺え、清々しい。

時を遡ること半世紀、精気漲る若き劇作家が魅了されてしまったのも、無理からぬ話であろう。

(※3)

交際のきっかけは、SKDの舞台をまさに“天井桟敷”から観た寺山氏が九條さんを見初め、共通の知人を介して、自分が手掛けた舞台に誘ったことに始まる。

九條さんが「前衛的な演出が新鮮で面白かった」と評価するその舞台は、してやったり、彼女に寺山氏を無視できぬ存在として強く印象付けることに成功したのであった。

余談ではあるが、その仲を取り持った知人というのが映画監督の篠田正浩氏、件の舞台『血は立ったまま眠っている』の演出が浅利慶太氏であったというのは、なんとも贅沢な人脈である。

手紙魔の寺山氏は、頻繁に九條さんに文を送っていた。

日中、寺山氏と会い、アパートに戻ると郵便受けに手紙が届いていたというようなことも、間々あったようである。

今時の若者同様、取り留めのない“つぶやき”から甘い恋の“ささやき”まで、その内容は様々であったらしい。

そんな当時の寺山氏を評して、九條さんは「敵は詩人」と表現しておられた。

まだ心を許すまじ、されど、ひとたび気を緩めれば、強烈な飛び道具“愛の詩”の餌食となりうる危険性(あるいは期待か…)をも意識した女心が、九條さんをして「敵」と言わしめたのであろうか。

ある時、九條さんがゴミ箱に捨てていた寺山氏からの手紙を、たまたま部屋に来ていた本人が見つけてしまった。

寺山氏は「文豪の手紙は高くなるから捨てちゃダメだよ。」と言って聞かせたそうである。

また、捌き切れなかった歌集『田園に死す』を古本屋に売ってしまった際も、「俺の本は今に高くなる」と怒られたそうである。

怖いものなしの意気盛んな寺山氏と、負けず劣らずの強者ぶりを発揮する九條さんとのキャラ対立が微笑ましいエピソードである。

微笑ましいついでに、寺山氏のお茶目な姿をもう一つ。

氏は本屋に行くと、自分の本の背を何冊か、少しだけ手前に引出していたとか。

まるで誰かが手に取ったよう装って、客の興味を引こうというのである。

本人の弁によると「五木寛之さんのマネ」とのことであるが、はてさて、真偽のほどは…

寺山氏は、高尾の高乘寺に眠る。

九條さんは、ただ「面白そう」との理由から、同じ霊園の寺山氏の墓を見下ろせる場所に、ご自身の墓を購入されたそうである。

そして、その墓石には「天井桟敷」と刻まれている。

かつて寺山氏が舞台の九條さんを見初めたという「天井桟敷」から、いずれ九條さんや志を同じくする方々(※4)が氏を見守ろうというのである。

これほど粋で、これほどお二方に相応しい演出は、往年のカリスマ劇作家を以ってしても成し得たかどうか…

寺山氏の苦笑いする姿が、目に浮かぶようである。

※ ここで取り上げたエピソードについては、九條さんのご著書『回想・寺山修司』に詳しいものもありますが、今回のイベントでの表現を優先させていただいたので、一部ご著書とは内容の異なる箇所があります。ご了承ください。

※1,※3 「寺山修司と演劇実験室 天井棧敷」より

※2 かつて寺山氏も訪れたという三軒茶屋の居酒屋。

30年経った今も、“町”のあちこちに氏の足跡を見ることができる。

※4 九條さんは、イベントで「入りたい人は、誰でも入ればいい」と仰られていた。ご冗談かとも思ったが、ご著書にも「「天井桟敷」と墓石に刻んでおけば、誰でも望むなら入れるかもしれない」との件がある。

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

メディアでは様々な特集が組まれ、所縁の地では若きカリスマを偲ぶ企画が次々と催されている。

かつて「天井桟敷館」があった渋谷では、寺山氏の元夫人・九條今日子さんのトークイベントが開かれた。

(劇団員募集のポスター ※1(左) / ※2)

およそ誇れたことではないが、おそらく会場にいた者の中で、寺山氏に関しては私が最も無知、不案内であったろう。

むろん、その存在感は「劇団・天井桟敷」や「書を捨てよ、町へ出よう」といったキーワードと共に意識していたし、思えば、作品というよりはむしろ人間・寺山修司に対する漠たる興味は、学生来つねに抱いていたような気がする。

だからこそ、このイベントに参加する気にもなったのであるが、一部書評等を除いて作品に接したことがないのもまた事実で、私はまさにファンの方々の“末席”に身を置かせていただいたのであった。

かような次第で、寺山氏について語るに足る材料をほとんど持ち合わせていないので、その人物像や功績についてはウィキさん他にお任せするとして、ここでは九條さんのトークを中心に記すこととする。

九條さんはSKD出身で映画女優をされておられたというのも道理、昨年 喜寿を迎えられたなどとは到底信じられぬほどに若々しく、見目麗しい方であった。

その一方で、ご見解や話しぶりには姉御肌の気風が窺え、清々しい。

時を遡ること半世紀、精気漲る若き劇作家が魅了されてしまったのも、無理からぬ話であろう。

(※3)

交際のきっかけは、SKDの舞台をまさに“天井桟敷”から観た寺山氏が九條さんを見初め、共通の知人を介して、自分が手掛けた舞台に誘ったことに始まる。

九條さんが「前衛的な演出が新鮮で面白かった」と評価するその舞台は、してやったり、彼女に寺山氏を無視できぬ存在として強く印象付けることに成功したのであった。

余談ではあるが、その仲を取り持った知人というのが映画監督の篠田正浩氏、件の舞台『血は立ったまま眠っている』の演出が浅利慶太氏であったというのは、なんとも贅沢な人脈である。

手紙魔の寺山氏は、頻繁に九條さんに文を送っていた。

日中、寺山氏と会い、アパートに戻ると郵便受けに手紙が届いていたというようなことも、間々あったようである。

今時の若者同様、取り留めのない“つぶやき”から甘い恋の“ささやき”まで、その内容は様々であったらしい。

そんな当時の寺山氏を評して、九條さんは「敵は詩人」と表現しておられた。

まだ心を許すまじ、されど、ひとたび気を緩めれば、強烈な飛び道具“愛の詩”の餌食となりうる危険性(あるいは期待か…)をも意識した女心が、九條さんをして「敵」と言わしめたのであろうか。

ある時、九條さんがゴミ箱に捨てていた寺山氏からの手紙を、たまたま部屋に来ていた本人が見つけてしまった。

寺山氏は「文豪の手紙は高くなるから捨てちゃダメだよ。」と言って聞かせたそうである。

また、捌き切れなかった歌集『田園に死す』を古本屋に売ってしまった際も、「俺の本は今に高くなる」と怒られたそうである。

怖いものなしの意気盛んな寺山氏と、負けず劣らずの強者ぶりを発揮する九條さんとのキャラ対立が微笑ましいエピソードである。

微笑ましいついでに、寺山氏のお茶目な姿をもう一つ。

氏は本屋に行くと、自分の本の背を何冊か、少しだけ手前に引出していたとか。

まるで誰かが手に取ったよう装って、客の興味を引こうというのである。

本人の弁によると「五木寛之さんのマネ」とのことであるが、はてさて、真偽のほどは…

寺山氏は、高尾の高乘寺に眠る。

九條さんは、ただ「面白そう」との理由から、同じ霊園の寺山氏の墓を見下ろせる場所に、ご自身の墓を購入されたそうである。

そして、その墓石には「天井桟敷」と刻まれている。

かつて寺山氏が舞台の九條さんを見初めたという「天井桟敷」から、いずれ九條さんや志を同じくする方々(※4)が氏を見守ろうというのである。

これほど粋で、これほどお二方に相応しい演出は、往年のカリスマ劇作家を以ってしても成し得たかどうか…

寺山氏の苦笑いする姿が、目に浮かぶようである。

※ ここで取り上げたエピソードについては、九條さんのご著書『回想・寺山修司』に詳しいものもありますが、今回のイベントでの表現を優先させていただいたので、一部ご著書とは内容の異なる箇所があります。ご了承ください。

※1,※3 「寺山修司と演劇実験室 天井棧敷」より

寺山修司と演劇実験室 天井棧敷 (Town Mook 日本および日本人シリーズ)

- 作者: 九条今日子

- 出版社/メーカー: 徳間書店

- 発売日: 2013/04/02

- メディア: ムック

※2 かつて寺山氏も訪れたという三軒茶屋の居酒屋。

30年経った今も、“町”のあちこちに氏の足跡を見ることができる。

※4 九條さんは、イベントで「入りたい人は、誰でも入ればいい」と仰られていた。ご冗談かとも思ったが、ご著書にも「「天井桟敷」と墓石に刻んでおけば、誰でも望むなら入れるかもしれない」との件がある。

タグ:本

東京百景 5 [SCENES of TOKYO]

隅田川の河口脇にある、かつての大名庭園。

内地に暮らす者としては、潮の香りだけでも心浮き立つ。

第五景 「浜離宮恩賜庭園」

元は甲府藩下屋敷の庭園であったが、その後将軍家の別邸「浜御殿」や宮内庁所管の迎賓の場「浜離宮」としての役割を経たのち東京都に下賜され、都立庭園として現在に至る。(※)

つまり、戦後になって一般公開されるまでは、そう易々と足を踏み入れられなかった、畏れ多い“御庭”なのである。

一面の菜の花に、枝っぷりも見事な梅や桜。

樹花を愛でるには、これからが最も良い季節であろう。

帰りに新橋駅近くの「宮越屋珈琲」で一服。(左下)

くつろぎの空間で頂くコーヒーは、評判通りであった。

※ 入場券解説及びウィキペディアによる。

東京都公園協会HP

http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/outline028.html

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

内地に暮らす者としては、潮の香りだけでも心浮き立つ。

第五景 「浜離宮恩賜庭園」

元は甲府藩下屋敷の庭園であったが、その後将軍家の別邸「浜御殿」や宮内庁所管の迎賓の場「浜離宮」としての役割を経たのち東京都に下賜され、都立庭園として現在に至る。(※)

つまり、戦後になって一般公開されるまでは、そう易々と足を踏み入れられなかった、畏れ多い“御庭”なのである。

一面の菜の花に、枝っぷりも見事な梅や桜。

樹花を愛でるには、これからが最も良い季節であろう。

帰りに新橋駅近くの「宮越屋珈琲」で一服。(左下)

くつろぎの空間で頂くコーヒーは、評判通りであった。

※ 入場券解説及びウィキペディアによる。

東京都公園協会HP

http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/outline028.html

「リヒテンシュタイン」展 2 [ART]

「ホロフェルネスの首を持つユディト」

(クリストファーノ・アッローリ/1613年)

聖書や神話に作品の主題を求めると、残忍な描写に出くわすことも少なくない。

ローマ神話の「我が子を食らうサトゥルヌス」しかり、ギリシア神話の「皮を剥がされるマルシュアス」しかりである。

旧約聖書の外典を主題とする本作もこの類いであり、今回のコレクションでこそ異彩を放っているものの、モティーフそのものは決して珍しいものではない。

「我が子を食らうサトゥルヌス」 ゴヤ (左) 「アポローンとマルシュアース」 ホセ・デ・リベーラ

(注)いずれも本展出品作ではありません

ベトリアに住む寡婦ユディトは、町がホロフェルネス率いる軍勢に包囲され窮地に陥ると、一計を案じて敵軍へと潜入する。ある日、天幕の内に残されたユディトは、油断して眠る敵将の首を切り落とし、侍女と共にベトリアへと戻る。これを機に形勢は逆転し、敵を討ち破った、というのが物語のあらましである。

この作品でまず目を奪われるのは、やはりユディトの手にした生首であろう。

気の昂ぶりによるものか、微かに紅がさしたユディトの顔色と、もはや血の気を失った生首とのコントラストが、なんとも不気味なリアリティを醸し出す。

さらに私が違和感を覚えたのは、ユディトの視線である。

多くの場合、物語の一場面を描写する画家の立ち位置はその場にはない第三者のそれであり、特別な意図がある場合を除けば、鑑賞者と登場人物の視線が絡むことはまずない。

にも拘らず、彼女の視線は明らかにカンバスの前に立つ人物にフォーカスされているのである。

参考までに、有名どころによる同じモティーフの作品をいくつかご紹介しよう。

ただし、クラナッハ作品の妖しい視線は、画家の立ち位置云々を超越した“クラナッハオリジナル”とも言うべきものであり、特異な例とお考えいただきたい。

作者は左からボッティチェリ、カラヴァッジョ、クラナッハ

(注)いずれも本展出品作ではありません

図録の解説などによると、どうやら画家アッローリはユディトのモデルを務めた女性に想いを寄せており、自らを生首に見立てることにより、その叶わぬ恋の有り様を表現しているらしい。

どれほどの絶望的な事情があったかは知らぬが、自らを生首に見立てるとは、いささか大仰に過ぎはしないだろうか。

澁澤龍彦の著書『エロティシズム』に、ある性倒錯に触れてこんな記述がある。

「マゾヒズムは本質的に自己愛(ナルシシズム)的な欲望、受動的な快楽である。(中略)また、他人(あるいは自分)の攻撃に身をさらし、自分の苦悩を大ぜいの人に見てもらいたいという欲望は、一種のエキジビショニズム(露出狂)と容易に結びつく。いわば自分が悲劇の主人公になり、周囲の見物人に対して、自分の運命をドラマティックに見せびらかすわけである。」

アッローリの人となり、あるいは彼とモデルの女性との事情が詳らかではないため、たった一枚の絵をもって画家に“マゾヒスト”ないし“ナルシスト”のレッテルを貼ってしまうのは短絡に過ぎようが、ただ、こうした観点からこの絵を眺めると、ユディトの憐れむような眼差しや、自身を生首に見立てた画家の大仰さに合点が行くのもまた確かである。

さらに、仮にアッローリが自らに断頭という罰を科すべくこのモティーフを選んだのであれば、それはまた「道徳的マゾヒスト(※1)は、(中略)何らかの無意識的な罪悪感を持っている人間であり、罰への欲求によって動かされている。」との別の一節とも符合するのである。

むろん私は、これらの見解をもって画家の名誉を貶めるつもりは毛頭ない。

心理学者の岸田秀氏は「性器から分離したリビドーの一つの運命が性倒錯である。それはまた、別の運命をも辿りうる。芸術の源泉もそこにあるのかもしれない。」と述べている。(※2)

ここに言う「別の運命」とは、なにも性倒錯と芸術とを決して交わらざる別個の事象として位置付けようというのではない。むしろ、両者とも「性器から分離したリビドー」であるという本質論にこそ着目すべきであり、私の論点もまさにここにあるのである。

性倒錯のエネルギーは、往々にして芸術家の創作活動に干渉し、優れた作品を生み出す原動力たり得るのである。

※1 「道徳的マゾヒズム」はフロイトの分類によるマゾヒズムの一形態。一種の心理的マゾヒズム。

この他に「性愛的マゾヒズム」「女性的マゾヒズム」がある。

※2 岸田秀「性の倒錯とタブー」(澁澤龍彦編「エロティシズム(上)」所収)より

リヒテンシュタイン展

http://www.asahi.com/event/liechtenstein2012-13/

※同じタイトルだが、「著書」と「編書」の違いがあるのでご注意

![[曇り]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/2.gif)

[更新履歴]

'13.06 表現の一部修正

(クリストファーノ・アッローリ/1613年)

聖書や神話に作品の主題を求めると、残忍な描写に出くわすことも少なくない。

ローマ神話の「我が子を食らうサトゥルヌス」しかり、ギリシア神話の「皮を剥がされるマルシュアス」しかりである。

旧約聖書の外典を主題とする本作もこの類いであり、今回のコレクションでこそ異彩を放っているものの、モティーフそのものは決して珍しいものではない。

「我が子を食らうサトゥルヌス」 ゴヤ (左) 「アポローンとマルシュアース」 ホセ・デ・リベーラ

(注)いずれも本展出品作ではありません

ベトリアに住む寡婦ユディトは、町がホロフェルネス率いる軍勢に包囲され窮地に陥ると、一計を案じて敵軍へと潜入する。ある日、天幕の内に残されたユディトは、油断して眠る敵将の首を切り落とし、侍女と共にベトリアへと戻る。これを機に形勢は逆転し、敵を討ち破った、というのが物語のあらましである。

この作品でまず目を奪われるのは、やはりユディトの手にした生首であろう。

気の昂ぶりによるものか、微かに紅がさしたユディトの顔色と、もはや血の気を失った生首とのコントラストが、なんとも不気味なリアリティを醸し出す。

さらに私が違和感を覚えたのは、ユディトの視線である。

多くの場合、物語の一場面を描写する画家の立ち位置はその場にはない第三者のそれであり、特別な意図がある場合を除けば、鑑賞者と登場人物の視線が絡むことはまずない。

にも拘らず、彼女の視線は明らかにカンバスの前に立つ人物にフォーカスされているのである。

参考までに、有名どころによる同じモティーフの作品をいくつかご紹介しよう。

ただし、クラナッハ作品の妖しい視線は、画家の立ち位置云々を超越した“クラナッハオリジナル”とも言うべきものであり、特異な例とお考えいただきたい。

作者は左からボッティチェリ、カラヴァッジョ、クラナッハ

(注)いずれも本展出品作ではありません

図録の解説などによると、どうやら画家アッローリはユディトのモデルを務めた女性に想いを寄せており、自らを生首に見立てることにより、その叶わぬ恋の有り様を表現しているらしい。

どれほどの絶望的な事情があったかは知らぬが、自らを生首に見立てるとは、いささか大仰に過ぎはしないだろうか。

澁澤龍彦の著書『エロティシズム』に、ある性倒錯に触れてこんな記述がある。

「マゾヒズムは本質的に自己愛(ナルシシズム)的な欲望、受動的な快楽である。(中略)また、他人(あるいは自分)の攻撃に身をさらし、自分の苦悩を大ぜいの人に見てもらいたいという欲望は、一種のエキジビショニズム(露出狂)と容易に結びつく。いわば自分が悲劇の主人公になり、周囲の見物人に対して、自分の運命をドラマティックに見せびらかすわけである。」

アッローリの人となり、あるいは彼とモデルの女性との事情が詳らかではないため、たった一枚の絵をもって画家に“マゾヒスト”ないし“ナルシスト”のレッテルを貼ってしまうのは短絡に過ぎようが、ただ、こうした観点からこの絵を眺めると、ユディトの憐れむような眼差しや、自身を生首に見立てた画家の大仰さに合点が行くのもまた確かである。

さらに、仮にアッローリが自らに断頭という罰を科すべくこのモティーフを選んだのであれば、それはまた「道徳的マゾヒスト(※1)は、(中略)何らかの無意識的な罪悪感を持っている人間であり、罰への欲求によって動かされている。」との別の一節とも符合するのである。

むろん私は、これらの見解をもって画家の名誉を貶めるつもりは毛頭ない。

心理学者の岸田秀氏は「性器から分離したリビドーの一つの運命が性倒錯である。それはまた、別の運命をも辿りうる。芸術の源泉もそこにあるのかもしれない。」と述べている。(※2)

ここに言う「別の運命」とは、なにも性倒錯と芸術とを決して交わらざる別個の事象として位置付けようというのではない。むしろ、両者とも「性器から分離したリビドー」であるという本質論にこそ着目すべきであり、私の論点もまさにここにあるのである。

性倒錯のエネルギーは、往々にして芸術家の創作活動に干渉し、優れた作品を生み出す原動力たり得るのである。

※1 「道徳的マゾヒズム」はフロイトの分類によるマゾヒズムの一形態。一種の心理的マゾヒズム。

この他に「性愛的マゾヒズム」「女性的マゾヒズム」がある。

※2 岸田秀「性の倒錯とタブー」(澁澤龍彦編「エロティシズム(上)」所収)より

リヒテンシュタイン展

http://www.asahi.com/event/liechtenstein2012-13/

※同じタイトルだが、「著書」と「編書」の違いがあるのでご注意

[更新履歴]

'13.06 表現の一部修正

「リヒテンシュタイン」展 1 [ART]

国立新美術館で開催されている「リヒテンシュタイン」展。

その名の通り、かのヨーロッパの小国を統治している侯爵家のコレクションである。

入場するやいきなり来場者を圧倒する神話画群に始まり、絢爛豪華なバロック・サロン、技巧を凝らしたクンストカンマーの工芸品、犬を連れたあのフランドルの少年も憧れたルーベンスの作品群など見所は多く、たいへん満足の行く美術展であった。

〔リヒテンシュタイン展紹介動画〕

http://www.youtube.com/watch?v=lyd1FRLzuNU

今回は、そんな由緒正しきコレクションにあって少々趣の異なる、二つの作品に注目してみた。

「復讐の誓い」

(フランチェスコ・アイエツ/1851年)

トーンを抑えた背景に、シャープな筆致の主人公。

手法としては目新しいものでないにも拘らず、どこか新鮮に映るのは、人物の生々しさゆえであろうか。

精緻に描き込まれた二人の女性は、まるで固定背景に重ねられたセル画のキャラクターのように鮮やかに浮き立ち、今にも動き出さんばかりである。

そして、実(げ)に美しき憤怒の形相に、私はしばし恍然と立ち尽くしたのであった。

解説によると、この絵は画家の友人でもある詩人アンドレア・マッフェイの物語詩から着想を得て描かれたとのことであるが、その物語詩とやらに関する情報が一切無い。

したがって、いかなる場面が切り取られているのかについては、いささか物騒なタイトルと、作品そのものから推察するよりほかないのである。

いつか見た時代劇に、こんな話があった。

藩の公金を横領したとして、切腹の沙汰を受けた勘定方役人。

家名は断絶、家禄も没収され、失意の妻は忠義なる小者を連れて生まれ故郷へと旅立つ。

その途上、一人酒場を訪れた小者は、ならず者たちの会話から、主人が実は上役の姦計に填まり濡れ衣を着せられていた事実を知る。

小者は急ぎ旅籠に戻り、一部始終を役人の妻に報告する。

真相を知った妻は、怒りに打ち震え…と、こんな筋書きである。

シチュエーションがあまりにも違うので、この作品と重ねるには無理があろうが、「復讐」の動機として無い話ではなかろう。

あるいは色恋沙汰が絡んだ方が、美女の登場する舞台としてより相応しいのかもしれない。

ついでに、件の妻同様、事に絡んで最愛の夫を亡くすような事情なぞあってくれれば、その険しい表情に宿る色香がさらに際立ち、悲劇のヒロインとして申し分ないのであるが…

作品にはまた、謎のマスクや女が手にした手紙らしきものなど、ストーリーを膨らませるためのアイテムは様々用意されている。

秋の夜長、あれこれ考えを巡らされてみるのも一興ではないだろうか。

リヒテンシュタイン展

http://www.asahi.com/event/liechtenstein2012-13/

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

その名の通り、かのヨーロッパの小国を統治している侯爵家のコレクションである。

入場するやいきなり来場者を圧倒する神話画群に始まり、絢爛豪華なバロック・サロン、技巧を凝らしたクンストカンマーの工芸品、犬を連れたあのフランドルの少年も憧れたルーベンスの作品群など見所は多く、たいへん満足の行く美術展であった。

〔リヒテンシュタイン展紹介動画〕

http://www.youtube.com/watch?v=lyd1FRLzuNU

今回は、そんな由緒正しきコレクションにあって少々趣の異なる、二つの作品に注目してみた。

「復讐の誓い」

(フランチェスコ・アイエツ/1851年)

トーンを抑えた背景に、シャープな筆致の主人公。

手法としては目新しいものでないにも拘らず、どこか新鮮に映るのは、人物の生々しさゆえであろうか。

精緻に描き込まれた二人の女性は、まるで固定背景に重ねられたセル画のキャラクターのように鮮やかに浮き立ち、今にも動き出さんばかりである。

そして、実(げ)に美しき憤怒の形相に、私はしばし恍然と立ち尽くしたのであった。

解説によると、この絵は画家の友人でもある詩人アンドレア・マッフェイの物語詩から着想を得て描かれたとのことであるが、その物語詩とやらに関する情報が一切無い。

したがって、いかなる場面が切り取られているのかについては、いささか物騒なタイトルと、作品そのものから推察するよりほかないのである。

いつか見た時代劇に、こんな話があった。

藩の公金を横領したとして、切腹の沙汰を受けた勘定方役人。

家名は断絶、家禄も没収され、失意の妻は忠義なる小者を連れて生まれ故郷へと旅立つ。

その途上、一人酒場を訪れた小者は、ならず者たちの会話から、主人が実は上役の姦計に填まり濡れ衣を着せられていた事実を知る。

小者は急ぎ旅籠に戻り、一部始終を役人の妻に報告する。

真相を知った妻は、怒りに打ち震え…と、こんな筋書きである。

シチュエーションがあまりにも違うので、この作品と重ねるには無理があろうが、「復讐」の動機として無い話ではなかろう。

あるいは色恋沙汰が絡んだ方が、美女の登場する舞台としてより相応しいのかもしれない。

ついでに、件の妻同様、事に絡んで最愛の夫を亡くすような事情なぞあってくれれば、その険しい表情に宿る色香がさらに際立ち、悲劇のヒロインとして申し分ないのであるが…

作品にはまた、謎のマスクや女が手にした手紙らしきものなど、ストーリーを膨らませるためのアイテムは様々用意されている。

秋の夜長、あれこれ考えを巡らされてみるのも一興ではないだろうか。

リヒテンシュタイン展

http://www.asahi.com/event/liechtenstein2012-13/

無意志の上にも3年 [INTRODUCUTION]

何とは無しに始めたこのブログも、気付けば3年が経過。

「はじめに…」で掲げた目標もどこへやら…

特に後半の失速は目に余る。![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif)

これを機に、過去の記事を振り返ってみたはいいが、

たいした成長の跡は見られない。

表現することの難しさを、あらためて思い知る。![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)

私淑する作家の真似事などもしてみたところで、

箸にも棒にも掛からず。

ま、教養、素養、才能の何一つも持ち合わせていないのだから、

当然である。

唯一の進歩といえるのは、画像の処理くらいか…

曲がりなりにもレイヤーが使えるようになったのは大きい。

もとより“楽我記”である。

引き続き、マイペースでやっていこうと思う。

最後に、友人・知人にも伏せているこのブログに、

偶然とはいえ立ち寄ってくださった方々に、

この場を借りて感謝申し上げます![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

「はじめに…」で掲げた目標もどこへやら…

特に後半の失速は目に余る。

これを機に、過去の記事を振り返ってみたはいいが、

たいした成長の跡は見られない。

表現することの難しさを、あらためて思い知る。

私淑する作家の真似事などもしてみたところで、

箸にも棒にも掛からず。

ま、教養、素養、才能の何一つも持ち合わせていないのだから、

当然である。

唯一の進歩といえるのは、画像の処理くらいか…

曲がりなりにもレイヤーが使えるようになったのは大きい。

もとより“楽我記”である。

引き続き、マイペースでやっていこうと思う。

最後に、友人・知人にも伏せているこのブログに、

偶然とはいえ立ち寄ってくださった方々に、

この場を借りて感謝申し上げます

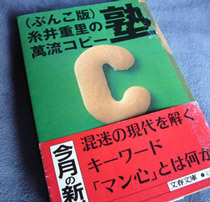

館長:庵野秀明 「特撮博物館」 3 [ART]

《 超人 原点Ⅱ 》 -別稿-

幼少時、テレビの前で小さな胸を躍らせた“銀色の巨人”たちのエリアである。

おそらく展示上の狙いもあろうから、きちんと順路通りに鑑賞せねばという気持ちは山々なれど、あちこちの人垣の隙間から覗く懐かしいキャラクターやメカに、矢も盾もたまらず駆け寄ってしまう。

まずはフロア中央に陳列された、いわゆるウルトラメカの数々。

当時、私の一番のお気に入りは「マットアロー1号(画像①)」であったが、ここでは『ウルトラマンタロウ』に登場する“ZATメカ”の洗練された美しさを再認識することとなった。

「スカイホエール(同②)」の流麗なラインに、「コンドル1号(同③)」の斬新な主翼。戦闘機然としたそれまでのスタイルを打ち破る曲線を多用したフォルムは、田舎のハナ垂れ小僧にはあまりにもアヴァンギャルドで、どうしても好きにはなれなかったのである。

もっとも、「ラビットパンダ(同④)」や「ドラゴン(非展示)」に未だ馴染めずにいるのも、また事実ではあるが…

「ウルトラマン」「ウルトラセブン」をはじめ、多くの怪獣、ウルトラメカなどを手掛けた成田亨氏のデザイン画も多数展示されていた。

特撮史にその名を残す、偉大なデザイナーである。

特に最終決定に至らなかった“初稿”や“決定稿B案”などのデザイン画は、この博物館ならではのものであり興味深い。

たとえば、「ウルトラセブン」は“シルバー×赤”の配色が反転していた可能性もあり、印象もずいぶん変わる。おそらくその後のセブン人気にも、多分に影響を及ぼしたに違いない。

若干「ジャミラ」チックな「キングジョー」も、なかなかのインパクトである。

不慮の事故で夭逝されたため叶わぬことではあるが、ネーミングの由来となった(※1)名脚本家・金城哲夫氏の感想など、お伺いしてみたいものであった。

未来的な建築美を有する「科学特捜隊基地」や、秘密基地オタ垂涎の「ウルトラ警備隊基地」のデザインもまた、成田氏の手になる。

“♪One Two Three Four, One Two …”のBGMと共に山が割れ「ウルトラホーク1号」が飛び立つシーンは、子供ながらに身震いがするほど格好よく、また、滝の裏側から発進する「ウルトラホーク3号」が水の抵抗を受けて若干動揺する様は、そのサブキャラっぽさとも相俟って愛おしかった。

〔ウルトラホーク&ポインター発進シーン〕

http://www.youtube.com/watch?v=UQoG16P_lh4

こうして数々のキャラクターやメカを前にしてあらためて感心するのは、“シルバー×赤”という配色の妙である。

無機と有機、光と大地、冷たさと熱さ…

様々な意味付けができようが、一説には当時最先端の科学技術たるロケットと人間の血流との組み合わせと言われている。(※1)

ある日、突然お茶の間に現れた巨大宇宙人が、これほどまで長きに渡って愛されているのは、物語が“シルバー”に象徴される近未来のSFファンタジーに偏向することなく、“赤”い血の通った人々の日常生活にしっかりと軸足を置いているということも大きな要因であろう。

この傾向は『ウルトラセブン』から『帰ってきたウルトラマン』と進むにつれより顕著であり、こうした観点からも、“シルバー×赤”というカラーリングの持つ意義を再評価してみる価値はあるのではないだろうか。

さて、後ろ髪に抗しがたい「光の国」からの引力を感じながらも、意識は次なるエリアの魅力に引き寄せられる。

視線の先には、TVシリーズの特撮ヒーローたちのマスクが所狭しと並んでいるのである。

「ライオン丸」に「トリプルファイター」、「ジャンボーグA」と「ジャンボーグ9」、さらには「ゾーンファイター」や社会派「スペクトルマン(画像①)」まで…

ウルトラマンシリーズほどメジャーではなく、さらには放送局や制作会社も異なるため、そうそうお目にかかる機会がないこれだけのヒーローが一堂に会する光景は、まさに壮観の一言である。

とりわけ、当時の大人たちが、同一時間帯放送という暴挙により、幼気な子供に鬼のような選択を迫った「ミラーマン(同②)」と「シルバー仮面(同③)」が同じ棚に並んでいる様には、感慨深いものがある。

ほぼ時を同じくしてスタートした両番組であったが、結局は『ミラーマン』が『シルバー仮面』の倍の一年に渡って放映されたのであり、それかあらぬか、私には『ミラーマン』の記憶がより鮮明に残っているのである。

(左上:当時のスクラップブック(私物) / 右上:報知新聞特別版)

余談であるが、『ミラーマン』は、当時の円谷プロのブレーンがコクトーの『オルフェ』に触発されて制作されたもの(※2)だということを、ずいぶん後になって知った。

であるならば、“王女の手袋(※3)”の代わりとなるアイテムを何かしら用意しておいてほしかった。

これが無いばかりに、作品に感化されたどこぞの小僧は、やみくもにトイレの鏡に頭突きをしたり、駐車車両のフェンダーミラーで突き指をしたりと、鏡をすり抜けられない主人公さながらの無様な体を晒していたのであるから…

そんな影響力抜群の「ミラーマン」は、作文の宿題が出るといつも私の原稿用紙のど真ん中に現れた(画像②’)。

きっとこれからも、機会があれば彼は現れるに違いない。

特撮ヒーローは、永遠に不滅なのである!

(おわり)

特撮博物館H.P.

http://www.ntv.co.jp/tokusatsu/

※ 画像は特に説明があるものを除き、本展パンフレットより低画質にて転載

〔参考〕

※1 「pen+ / ウルトラマン大研究」 より

![Pen+(ペン・プラス) 円谷プロの魅力を探る。 ウルトラマン大研究! 2012年 4/13号 別冊 [雑誌] Pen+(ペン・プラス) 円谷プロの魅力を探る。 ウルトラマン大研究! 2012年 4/13号 別冊 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Lr-46YxtL._SL160_.jpg)

※2 「超人画報」 より

※3 来世への出入口である鏡を通り抜けられる不思議な手袋

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

[更新履歴]

'13.06 リンク先URL及び表現の一部修正

幼少時、テレビの前で小さな胸を躍らせた“銀色の巨人”たちのエリアである。

おそらく展示上の狙いもあろうから、きちんと順路通りに鑑賞せねばという気持ちは山々なれど、あちこちの人垣の隙間から覗く懐かしいキャラクターやメカに、矢も盾もたまらず駆け寄ってしまう。

まずはフロア中央に陳列された、いわゆるウルトラメカの数々。

当時、私の一番のお気に入りは「マットアロー1号(画像①)」であったが、ここでは『ウルトラマンタロウ』に登場する“ZATメカ”の洗練された美しさを再認識することとなった。

「スカイホエール(同②)」の流麗なラインに、「コンドル1号(同③)」の斬新な主翼。戦闘機然としたそれまでのスタイルを打ち破る曲線を多用したフォルムは、田舎のハナ垂れ小僧にはあまりにもアヴァンギャルドで、どうしても好きにはなれなかったのである。

もっとも、「ラビットパンダ(同④)」や「ドラゴン(非展示)」に未だ馴染めずにいるのも、また事実ではあるが…

「ウルトラマン」「ウルトラセブン」をはじめ、多くの怪獣、ウルトラメカなどを手掛けた成田亨氏のデザイン画も多数展示されていた。

特撮史にその名を残す、偉大なデザイナーである。

特に最終決定に至らなかった“初稿”や“決定稿B案”などのデザイン画は、この博物館ならではのものであり興味深い。

たとえば、「ウルトラセブン」は“シルバー×赤”の配色が反転していた可能性もあり、印象もずいぶん変わる。おそらくその後のセブン人気にも、多分に影響を及ぼしたに違いない。

若干「ジャミラ」チックな「キングジョー」も、なかなかのインパクトである。

不慮の事故で夭逝されたため叶わぬことではあるが、ネーミングの由来となった(※1)名脚本家・金城哲夫氏の感想など、お伺いしてみたいものであった。

未来的な建築美を有する「科学特捜隊基地」や、秘密基地オタ垂涎の「ウルトラ警備隊基地」のデザインもまた、成田氏の手になる。

“♪One Two Three Four, One Two …”のBGMと共に山が割れ「ウルトラホーク1号」が飛び立つシーンは、子供ながらに身震いがするほど格好よく、また、滝の裏側から発進する「ウルトラホーク3号」が水の抵抗を受けて若干動揺する様は、そのサブキャラっぽさとも相俟って愛おしかった。

〔ウルトラホーク&ポインター発進シーン〕

http://www.youtube.com/watch?v=UQoG16P_lh4

こうして数々のキャラクターやメカを前にしてあらためて感心するのは、“シルバー×赤”という配色の妙である。

無機と有機、光と大地、冷たさと熱さ…

様々な意味付けができようが、一説には当時最先端の科学技術たるロケットと人間の血流との組み合わせと言われている。(※1)

ある日、突然お茶の間に現れた巨大宇宙人が、これほどまで長きに渡って愛されているのは、物語が“シルバー”に象徴される近未来のSFファンタジーに偏向することなく、“赤”い血の通った人々の日常生活にしっかりと軸足を置いているということも大きな要因であろう。

この傾向は『ウルトラセブン』から『帰ってきたウルトラマン』と進むにつれより顕著であり、こうした観点からも、“シルバー×赤”というカラーリングの持つ意義を再評価してみる価値はあるのではないだろうか。

さて、後ろ髪に抗しがたい「光の国」からの引力を感じながらも、意識は次なるエリアの魅力に引き寄せられる。

視線の先には、TVシリーズの特撮ヒーローたちのマスクが所狭しと並んでいるのである。

「ライオン丸」に「トリプルファイター」、「ジャンボーグA」と「ジャンボーグ9」、さらには「ゾーンファイター」や社会派「スペクトルマン(画像①)」まで…

ウルトラマンシリーズほどメジャーではなく、さらには放送局や制作会社も異なるため、そうそうお目にかかる機会がないこれだけのヒーローが一堂に会する光景は、まさに壮観の一言である。

とりわけ、当時の大人たちが、同一時間帯放送という暴挙により、幼気な子供に鬼のような選択を迫った「ミラーマン(同②)」と「シルバー仮面(同③)」が同じ棚に並んでいる様には、感慨深いものがある。

ほぼ時を同じくしてスタートした両番組であったが、結局は『ミラーマン』が『シルバー仮面』の倍の一年に渡って放映されたのであり、それかあらぬか、私には『ミラーマン』の記憶がより鮮明に残っているのである。

(左上:当時のスクラップブック(私物) / 右上:報知新聞特別版)

余談であるが、『ミラーマン』は、当時の円谷プロのブレーンがコクトーの『オルフェ』に触発されて制作されたもの(※2)だということを、ずいぶん後になって知った。

であるならば、“王女の手袋(※3)”の代わりとなるアイテムを何かしら用意しておいてほしかった。

これが無いばかりに、作品に感化されたどこぞの小僧は、やみくもにトイレの鏡に頭突きをしたり、駐車車両のフェンダーミラーで突き指をしたりと、鏡をすり抜けられない主人公さながらの無様な体を晒していたのであるから…

そんな影響力抜群の「ミラーマン」は、作文の宿題が出るといつも私の原稿用紙のど真ん中に現れた(画像②’)。

きっとこれからも、機会があれば彼は現れるに違いない。

特撮ヒーローは、永遠に不滅なのである!

(おわり)

特撮博物館H.P.

http://www.ntv.co.jp/tokusatsu/

※ 画像は特に説明があるものを除き、本展パンフレットより低画質にて転載

〔参考〕

※1 「pen+ / ウルトラマン大研究」 より

![Pen+(ペン・プラス) 円谷プロの魅力を探る。 ウルトラマン大研究! 2012年 4/13号 別冊 [雑誌] Pen+(ペン・プラス) 円谷プロの魅力を探る。 ウルトラマン大研究! 2012年 4/13号 別冊 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Lr-46YxtL._SL160_.jpg)

Pen+(ペン・プラス) 円谷プロの魅力を探る。 ウルトラマン大研究! 2012年 4/13号 別冊 [雑誌]

- 作者:

- 出版社/メーカー: 阪急コミュニケーションズ

- 発売日: 2012/02/29

- メディア: 雑誌

※2 「超人画報」 より

超人画報―国産架空ヒーロー四十年の歩み (B Media Books Special)

- 作者: イオン

- 出版社/メーカー: 竹書房

- 発売日: 1995/11

- メディア: 単行本

※3 来世への出入口である鏡を通り抜けられる不思議な手袋

[更新履歴]

'13.06 リンク先URL及び表現の一部修正

タグ:フランス文学

前の10件 | -