「リヒテンシュタイン」展 2 [ART]

「ホロフェルネスの首を持つユディト」

(クリストファーノ・アッローリ/1613年)

聖書や神話に作品の主題を求めると、残忍な描写に出くわすことも少なくない。

ローマ神話の「我が子を食らうサトゥルヌス」しかり、ギリシア神話の「皮を剥がされるマルシュアス」しかりである。

旧約聖書の外典を主題とする本作もこの類いであり、今回のコレクションでこそ異彩を放っているものの、モティーフそのものは決して珍しいものではない。

「我が子を食らうサトゥルヌス」 ゴヤ (左) 「アポローンとマルシュアース」 ホセ・デ・リベーラ

(注)いずれも本展出品作ではありません

ベトリアに住む寡婦ユディトは、町がホロフェルネス率いる軍勢に包囲され窮地に陥ると、一計を案じて敵軍へと潜入する。ある日、天幕の内に残されたユディトは、油断して眠る敵将の首を切り落とし、侍女と共にベトリアへと戻る。これを機に形勢は逆転し、敵を討ち破った、というのが物語のあらましである。

この作品でまず目を奪われるのは、やはりユディトの手にした生首であろう。

気の昂ぶりによるものか、微かに紅がさしたユディトの顔色と、もはや血の気を失った生首とのコントラストが、なんとも不気味なリアリティを醸し出す。

さらに私が違和感を覚えたのは、ユディトの視線である。

多くの場合、物語の一場面を描写する画家の立ち位置はその場にはない第三者のそれであり、特別な意図がある場合を除けば、鑑賞者と登場人物の視線が絡むことはまずない。

にも拘らず、彼女の視線は明らかにカンバスの前に立つ人物にフォーカスされているのである。

参考までに、有名どころによる同じモティーフの作品をいくつかご紹介しよう。

ただし、クラナッハ作品の妖しい視線は、画家の立ち位置云々を超越した“クラナッハオリジナル”とも言うべきものであり、特異な例とお考えいただきたい。

作者は左からボッティチェリ、カラヴァッジョ、クラナッハ

(注)いずれも本展出品作ではありません

図録の解説などによると、どうやら画家アッローリはユディトのモデルを務めた女性に想いを寄せており、自らを生首に見立てることにより、その叶わぬ恋の有り様を表現しているらしい。

どれほどの絶望的な事情があったかは知らぬが、自らを生首に見立てるとは、いささか大仰に過ぎはしないだろうか。

澁澤龍彦の著書『エロティシズム』に、ある性倒錯に触れてこんな記述がある。

「マゾヒズムは本質的に自己愛(ナルシシズム)的な欲望、受動的な快楽である。(中略)また、他人(あるいは自分)の攻撃に身をさらし、自分の苦悩を大ぜいの人に見てもらいたいという欲望は、一種のエキジビショニズム(露出狂)と容易に結びつく。いわば自分が悲劇の主人公になり、周囲の見物人に対して、自分の運命をドラマティックに見せびらかすわけである。」

アッローリの人となり、あるいは彼とモデルの女性との事情が詳らかではないため、たった一枚の絵をもって画家に“マゾヒスト”ないし“ナルシスト”のレッテルを貼ってしまうのは短絡に過ぎようが、ただ、こうした観点からこの絵を眺めると、ユディトの憐れむような眼差しや、自身を生首に見立てた画家の大仰さに合点が行くのもまた確かである。

さらに、仮にアッローリが自らに断頭という罰を科すべくこのモティーフを選んだのであれば、それはまた「道徳的マゾヒスト(※1)は、(中略)何らかの無意識的な罪悪感を持っている人間であり、罰への欲求によって動かされている。」との別の一節とも符合するのである。

むろん私は、これらの見解をもって画家の名誉を貶めるつもりは毛頭ない。

心理学者の岸田秀氏は「性器から分離したリビドーの一つの運命が性倒錯である。それはまた、別の運命をも辿りうる。芸術の源泉もそこにあるのかもしれない。」と述べている。(※2)

ここに言う「別の運命」とは、なにも性倒錯と芸術とを決して交わらざる別個の事象として位置付けようというのではない。むしろ、両者とも「性器から分離したリビドー」であるという本質論にこそ着目すべきであり、私の論点もまさにここにあるのである。

性倒錯のエネルギーは、往々にして芸術家の創作活動に干渉し、優れた作品を生み出す原動力たり得るのである。

※1 「道徳的マゾヒズム」はフロイトの分類によるマゾヒズムの一形態。一種の心理的マゾヒズム。

この他に「性愛的マゾヒズム」「女性的マゾヒズム」がある。

※2 岸田秀「性の倒錯とタブー」(澁澤龍彦編「エロティシズム(上)」所収)より

リヒテンシュタイン展

http://www.asahi.com/event/liechtenstein2012-13/

※同じタイトルだが、「著書」と「編書」の違いがあるのでご注意

![[曇り]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/2.gif)

[更新履歴]

'13.06 表現の一部修正

(クリストファーノ・アッローリ/1613年)

聖書や神話に作品の主題を求めると、残忍な描写に出くわすことも少なくない。

ローマ神話の「我が子を食らうサトゥルヌス」しかり、ギリシア神話の「皮を剥がされるマルシュアス」しかりである。

旧約聖書の外典を主題とする本作もこの類いであり、今回のコレクションでこそ異彩を放っているものの、モティーフそのものは決して珍しいものではない。

「我が子を食らうサトゥルヌス」 ゴヤ (左) 「アポローンとマルシュアース」 ホセ・デ・リベーラ

(注)いずれも本展出品作ではありません

ベトリアに住む寡婦ユディトは、町がホロフェルネス率いる軍勢に包囲され窮地に陥ると、一計を案じて敵軍へと潜入する。ある日、天幕の内に残されたユディトは、油断して眠る敵将の首を切り落とし、侍女と共にベトリアへと戻る。これを機に形勢は逆転し、敵を討ち破った、というのが物語のあらましである。

この作品でまず目を奪われるのは、やはりユディトの手にした生首であろう。

気の昂ぶりによるものか、微かに紅がさしたユディトの顔色と、もはや血の気を失った生首とのコントラストが、なんとも不気味なリアリティを醸し出す。

さらに私が違和感を覚えたのは、ユディトの視線である。

多くの場合、物語の一場面を描写する画家の立ち位置はその場にはない第三者のそれであり、特別な意図がある場合を除けば、鑑賞者と登場人物の視線が絡むことはまずない。

にも拘らず、彼女の視線は明らかにカンバスの前に立つ人物にフォーカスされているのである。

参考までに、有名どころによる同じモティーフの作品をいくつかご紹介しよう。

ただし、クラナッハ作品の妖しい視線は、画家の立ち位置云々を超越した“クラナッハオリジナル”とも言うべきものであり、特異な例とお考えいただきたい。

作者は左からボッティチェリ、カラヴァッジョ、クラナッハ

(注)いずれも本展出品作ではありません

図録の解説などによると、どうやら画家アッローリはユディトのモデルを務めた女性に想いを寄せており、自らを生首に見立てることにより、その叶わぬ恋の有り様を表現しているらしい。

どれほどの絶望的な事情があったかは知らぬが、自らを生首に見立てるとは、いささか大仰に過ぎはしないだろうか。

澁澤龍彦の著書『エロティシズム』に、ある性倒錯に触れてこんな記述がある。

「マゾヒズムは本質的に自己愛(ナルシシズム)的な欲望、受動的な快楽である。(中略)また、他人(あるいは自分)の攻撃に身をさらし、自分の苦悩を大ぜいの人に見てもらいたいという欲望は、一種のエキジビショニズム(露出狂)と容易に結びつく。いわば自分が悲劇の主人公になり、周囲の見物人に対して、自分の運命をドラマティックに見せびらかすわけである。」

アッローリの人となり、あるいは彼とモデルの女性との事情が詳らかではないため、たった一枚の絵をもって画家に“マゾヒスト”ないし“ナルシスト”のレッテルを貼ってしまうのは短絡に過ぎようが、ただ、こうした観点からこの絵を眺めると、ユディトの憐れむような眼差しや、自身を生首に見立てた画家の大仰さに合点が行くのもまた確かである。

さらに、仮にアッローリが自らに断頭という罰を科すべくこのモティーフを選んだのであれば、それはまた「道徳的マゾヒスト(※1)は、(中略)何らかの無意識的な罪悪感を持っている人間であり、罰への欲求によって動かされている。」との別の一節とも符合するのである。

むろん私は、これらの見解をもって画家の名誉を貶めるつもりは毛頭ない。

心理学者の岸田秀氏は「性器から分離したリビドーの一つの運命が性倒錯である。それはまた、別の運命をも辿りうる。芸術の源泉もそこにあるのかもしれない。」と述べている。(※2)

ここに言う「別の運命」とは、なにも性倒錯と芸術とを決して交わらざる別個の事象として位置付けようというのではない。むしろ、両者とも「性器から分離したリビドー」であるという本質論にこそ着目すべきであり、私の論点もまさにここにあるのである。

性倒錯のエネルギーは、往々にして芸術家の創作活動に干渉し、優れた作品を生み出す原動力たり得るのである。

※1 「道徳的マゾヒズム」はフロイトの分類によるマゾヒズムの一形態。一種の心理的マゾヒズム。

この他に「性愛的マゾヒズム」「女性的マゾヒズム」がある。

※2 岸田秀「性の倒錯とタブー」(澁澤龍彦編「エロティシズム(上)」所収)より

リヒテンシュタイン展

http://www.asahi.com/event/liechtenstein2012-13/

※同じタイトルだが、「著書」と「編書」の違いがあるのでご注意

[更新履歴]

'13.06 表現の一部修正

「リヒテンシュタイン」展 1 [ART]

国立新美術館で開催されている「リヒテンシュタイン」展。

その名の通り、かのヨーロッパの小国を統治している侯爵家のコレクションである。

入場するやいきなり来場者を圧倒する神話画群に始まり、絢爛豪華なバロック・サロン、技巧を凝らしたクンストカンマーの工芸品、犬を連れたあのフランドルの少年も憧れたルーベンスの作品群など見所は多く、たいへん満足の行く美術展であった。

〔リヒテンシュタイン展紹介動画〕

http://www.youtube.com/watch?v=lyd1FRLzuNU

今回は、そんな由緒正しきコレクションにあって少々趣の異なる、二つの作品に注目してみた。

「復讐の誓い」

(フランチェスコ・アイエツ/1851年)

トーンを抑えた背景に、シャープな筆致の主人公。

手法としては目新しいものでないにも拘らず、どこか新鮮に映るのは、人物の生々しさゆえであろうか。

精緻に描き込まれた二人の女性は、まるで固定背景に重ねられたセル画のキャラクターのように鮮やかに浮き立ち、今にも動き出さんばかりである。

そして、実(げ)に美しき憤怒の形相に、私はしばし恍然と立ち尽くしたのであった。

解説によると、この絵は画家の友人でもある詩人アンドレア・マッフェイの物語詩から着想を得て描かれたとのことであるが、その物語詩とやらに関する情報が一切無い。

したがって、いかなる場面が切り取られているのかについては、いささか物騒なタイトルと、作品そのものから推察するよりほかないのである。

いつか見た時代劇に、こんな話があった。

藩の公金を横領したとして、切腹の沙汰を受けた勘定方役人。

家名は断絶、家禄も没収され、失意の妻は忠義なる小者を連れて生まれ故郷へと旅立つ。

その途上、一人酒場を訪れた小者は、ならず者たちの会話から、主人が実は上役の姦計に填まり濡れ衣を着せられていた事実を知る。

小者は急ぎ旅籠に戻り、一部始終を役人の妻に報告する。

真相を知った妻は、怒りに打ち震え…と、こんな筋書きである。

シチュエーションがあまりにも違うので、この作品と重ねるには無理があろうが、「復讐」の動機として無い話ではなかろう。

あるいは色恋沙汰が絡んだ方が、美女の登場する舞台としてより相応しいのかもしれない。

ついでに、件の妻同様、事に絡んで最愛の夫を亡くすような事情なぞあってくれれば、その険しい表情に宿る色香がさらに際立ち、悲劇のヒロインとして申し分ないのであるが…

作品にはまた、謎のマスクや女が手にした手紙らしきものなど、ストーリーを膨らませるためのアイテムは様々用意されている。

秋の夜長、あれこれ考えを巡らされてみるのも一興ではないだろうか。

リヒテンシュタイン展

http://www.asahi.com/event/liechtenstein2012-13/

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

その名の通り、かのヨーロッパの小国を統治している侯爵家のコレクションである。

入場するやいきなり来場者を圧倒する神話画群に始まり、絢爛豪華なバロック・サロン、技巧を凝らしたクンストカンマーの工芸品、犬を連れたあのフランドルの少年も憧れたルーベンスの作品群など見所は多く、たいへん満足の行く美術展であった。

〔リヒテンシュタイン展紹介動画〕

http://www.youtube.com/watch?v=lyd1FRLzuNU

今回は、そんな由緒正しきコレクションにあって少々趣の異なる、二つの作品に注目してみた。

「復讐の誓い」

(フランチェスコ・アイエツ/1851年)

トーンを抑えた背景に、シャープな筆致の主人公。

手法としては目新しいものでないにも拘らず、どこか新鮮に映るのは、人物の生々しさゆえであろうか。

精緻に描き込まれた二人の女性は、まるで固定背景に重ねられたセル画のキャラクターのように鮮やかに浮き立ち、今にも動き出さんばかりである。

そして、実(げ)に美しき憤怒の形相に、私はしばし恍然と立ち尽くしたのであった。

解説によると、この絵は画家の友人でもある詩人アンドレア・マッフェイの物語詩から着想を得て描かれたとのことであるが、その物語詩とやらに関する情報が一切無い。

したがって、いかなる場面が切り取られているのかについては、いささか物騒なタイトルと、作品そのものから推察するよりほかないのである。

いつか見た時代劇に、こんな話があった。

藩の公金を横領したとして、切腹の沙汰を受けた勘定方役人。

家名は断絶、家禄も没収され、失意の妻は忠義なる小者を連れて生まれ故郷へと旅立つ。

その途上、一人酒場を訪れた小者は、ならず者たちの会話から、主人が実は上役の姦計に填まり濡れ衣を着せられていた事実を知る。

小者は急ぎ旅籠に戻り、一部始終を役人の妻に報告する。

真相を知った妻は、怒りに打ち震え…と、こんな筋書きである。

シチュエーションがあまりにも違うので、この作品と重ねるには無理があろうが、「復讐」の動機として無い話ではなかろう。

あるいは色恋沙汰が絡んだ方が、美女の登場する舞台としてより相応しいのかもしれない。

ついでに、件の妻同様、事に絡んで最愛の夫を亡くすような事情なぞあってくれれば、その険しい表情に宿る色香がさらに際立ち、悲劇のヒロインとして申し分ないのであるが…

作品にはまた、謎のマスクや女が手にした手紙らしきものなど、ストーリーを膨らませるためのアイテムは様々用意されている。

秋の夜長、あれこれ考えを巡らされてみるのも一興ではないだろうか。

リヒテンシュタイン展

http://www.asahi.com/event/liechtenstein2012-13/

館長:庵野秀明 「特撮博物館」 3 [ART]

《 超人 原点Ⅱ 》 -別稿-

幼少時、テレビの前で小さな胸を躍らせた“銀色の巨人”たちのエリアである。

おそらく展示上の狙いもあろうから、きちんと順路通りに鑑賞せねばという気持ちは山々なれど、あちこちの人垣の隙間から覗く懐かしいキャラクターやメカに、矢も盾もたまらず駆け寄ってしまう。

まずはフロア中央に陳列された、いわゆるウルトラメカの数々。

当時、私の一番のお気に入りは「マットアロー1号(画像①)」であったが、ここでは『ウルトラマンタロウ』に登場する“ZATメカ”の洗練された美しさを再認識することとなった。

「スカイホエール(同②)」の流麗なラインに、「コンドル1号(同③)」の斬新な主翼。戦闘機然としたそれまでのスタイルを打ち破る曲線を多用したフォルムは、田舎のハナ垂れ小僧にはあまりにもアヴァンギャルドで、どうしても好きにはなれなかったのである。

もっとも、「ラビットパンダ(同④)」や「ドラゴン(非展示)」に未だ馴染めずにいるのも、また事実ではあるが…

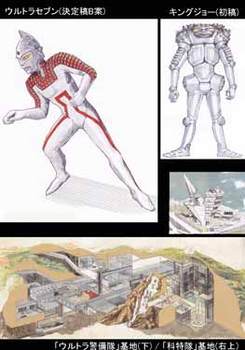

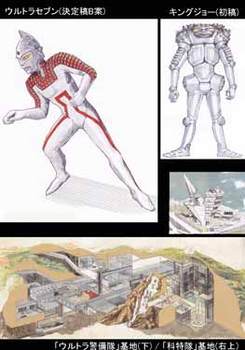

「ウルトラマン」「ウルトラセブン」をはじめ、多くの怪獣、ウルトラメカなどを手掛けた成田亨氏のデザイン画も多数展示されていた。

特撮史にその名を残す、偉大なデザイナーである。

特に最終決定に至らなかった“初稿”や“決定稿B案”などのデザイン画は、この博物館ならではのものであり興味深い。

たとえば、「ウルトラセブン」は“シルバー×赤”の配色が反転していた可能性もあり、印象もずいぶん変わる。おそらくその後のセブン人気にも、多分に影響を及ぼしたに違いない。

若干「ジャミラ」チックな「キングジョー」も、なかなかのインパクトである。

不慮の事故で夭逝されたため叶わぬことではあるが、ネーミングの由来となった(※1)名脚本家・金城哲夫氏の感想など、お伺いしてみたいものであった。

未来的な建築美を有する「科学特捜隊基地」や、秘密基地オタ垂涎の「ウルトラ警備隊基地」のデザインもまた、成田氏の手になる。

“♪One Two Three Four, One Two …”のBGMと共に山が割れ「ウルトラホーク1号」が飛び立つシーンは、子供ながらに身震いがするほど格好よく、また、滝の裏側から発進する「ウルトラホーク3号」が水の抵抗を受けて若干動揺する様は、そのサブキャラっぽさとも相俟って愛おしかった。

〔ウルトラホーク&ポインター発進シーン〕

http://www.youtube.com/watch?v=UQoG16P_lh4

こうして数々のキャラクターやメカを前にしてあらためて感心するのは、“シルバー×赤”という配色の妙である。

無機と有機、光と大地、冷たさと熱さ…

様々な意味付けができようが、一説には当時最先端の科学技術たるロケットと人間の血流との組み合わせと言われている。(※1)

ある日、突然お茶の間に現れた巨大宇宙人が、これほどまで長きに渡って愛されているのは、物語が“シルバー”に象徴される近未来のSFファンタジーに偏向することなく、“赤”い血の通った人々の日常生活にしっかりと軸足を置いているということも大きな要因であろう。

この傾向は『ウルトラセブン』から『帰ってきたウルトラマン』と進むにつれより顕著であり、こうした観点からも、“シルバー×赤”というカラーリングの持つ意義を再評価してみる価値はあるのではないだろうか。

さて、後ろ髪に抗しがたい「光の国」からの引力を感じながらも、意識は次なるエリアの魅力に引き寄せられる。

視線の先には、TVシリーズの特撮ヒーローたちのマスクが所狭しと並んでいるのである。

「ライオン丸」に「トリプルファイター」、「ジャンボーグA」と「ジャンボーグ9」、さらには「ゾーンファイター」や社会派「スペクトルマン(画像①)」まで…

ウルトラマンシリーズほどメジャーではなく、さらには放送局や制作会社も異なるため、そうそうお目にかかる機会がないこれだけのヒーローが一堂に会する光景は、まさに壮観の一言である。

とりわけ、当時の大人たちが、同一時間帯放送という暴挙により、幼気な子供に鬼のような選択を迫った「ミラーマン(同②)」と「シルバー仮面(同③)」が同じ棚に並んでいる様には、感慨深いものがある。

ほぼ時を同じくしてスタートした両番組であったが、結局は『ミラーマン』が『シルバー仮面』の倍の一年に渡って放映されたのであり、それかあらぬか、私には『ミラーマン』の記憶がより鮮明に残っているのである。

(左上:当時のスクラップブック(私物) / 右上:報知新聞特別版)

余談であるが、『ミラーマン』は、当時の円谷プロのブレーンがコクトーの『オルフェ』に触発されて制作されたもの(※2)だということを、ずいぶん後になって知った。

であるならば、“王女の手袋(※3)”の代わりとなるアイテムを何かしら用意しておいてほしかった。

これが無いばかりに、作品に感化されたどこぞの小僧は、やみくもにトイレの鏡に頭突きをしたり、駐車車両のフェンダーミラーで突き指をしたりと、鏡をすり抜けられない主人公さながらの無様な体を晒していたのであるから…

そんな影響力抜群の「ミラーマン」は、作文の宿題が出るといつも私の原稿用紙のど真ん中に現れた(画像②’)。

きっとこれからも、機会があれば彼は現れるに違いない。

特撮ヒーローは、永遠に不滅なのである!

(おわり)

特撮博物館H.P.

http://www.ntv.co.jp/tokusatsu/

※ 画像は特に説明があるものを除き、本展パンフレットより低画質にて転載

〔参考〕

※1 「pen+ / ウルトラマン大研究」 より

![Pen+(ペン・プラス) 円谷プロの魅力を探る。 ウルトラマン大研究! 2012年 4/13号 別冊 [雑誌] Pen+(ペン・プラス) 円谷プロの魅力を探る。 ウルトラマン大研究! 2012年 4/13号 別冊 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Lr-46YxtL._SL160_.jpg)

※2 「超人画報」 より

※3 来世への出入口である鏡を通り抜けられる不思議な手袋

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

[更新履歴]

'13.06 リンク先URL及び表現の一部修正

幼少時、テレビの前で小さな胸を躍らせた“銀色の巨人”たちのエリアである。

おそらく展示上の狙いもあろうから、きちんと順路通りに鑑賞せねばという気持ちは山々なれど、あちこちの人垣の隙間から覗く懐かしいキャラクターやメカに、矢も盾もたまらず駆け寄ってしまう。

まずはフロア中央に陳列された、いわゆるウルトラメカの数々。

当時、私の一番のお気に入りは「マットアロー1号(画像①)」であったが、ここでは『ウルトラマンタロウ』に登場する“ZATメカ”の洗練された美しさを再認識することとなった。

「スカイホエール(同②)」の流麗なラインに、「コンドル1号(同③)」の斬新な主翼。戦闘機然としたそれまでのスタイルを打ち破る曲線を多用したフォルムは、田舎のハナ垂れ小僧にはあまりにもアヴァンギャルドで、どうしても好きにはなれなかったのである。

もっとも、「ラビットパンダ(同④)」や「ドラゴン(非展示)」に未だ馴染めずにいるのも、また事実ではあるが…

「ウルトラマン」「ウルトラセブン」をはじめ、多くの怪獣、ウルトラメカなどを手掛けた成田亨氏のデザイン画も多数展示されていた。

特撮史にその名を残す、偉大なデザイナーである。

特に最終決定に至らなかった“初稿”や“決定稿B案”などのデザイン画は、この博物館ならではのものであり興味深い。

たとえば、「ウルトラセブン」は“シルバー×赤”の配色が反転していた可能性もあり、印象もずいぶん変わる。おそらくその後のセブン人気にも、多分に影響を及ぼしたに違いない。

若干「ジャミラ」チックな「キングジョー」も、なかなかのインパクトである。

不慮の事故で夭逝されたため叶わぬことではあるが、ネーミングの由来となった(※1)名脚本家・金城哲夫氏の感想など、お伺いしてみたいものであった。

未来的な建築美を有する「科学特捜隊基地」や、秘密基地オタ垂涎の「ウルトラ警備隊基地」のデザインもまた、成田氏の手になる。

“♪One Two Three Four, One Two …”のBGMと共に山が割れ「ウルトラホーク1号」が飛び立つシーンは、子供ながらに身震いがするほど格好よく、また、滝の裏側から発進する「ウルトラホーク3号」が水の抵抗を受けて若干動揺する様は、そのサブキャラっぽさとも相俟って愛おしかった。

〔ウルトラホーク&ポインター発進シーン〕

http://www.youtube.com/watch?v=UQoG16P_lh4

こうして数々のキャラクターやメカを前にしてあらためて感心するのは、“シルバー×赤”という配色の妙である。

無機と有機、光と大地、冷たさと熱さ…

様々な意味付けができようが、一説には当時最先端の科学技術たるロケットと人間の血流との組み合わせと言われている。(※1)

ある日、突然お茶の間に現れた巨大宇宙人が、これほどまで長きに渡って愛されているのは、物語が“シルバー”に象徴される近未来のSFファンタジーに偏向することなく、“赤”い血の通った人々の日常生活にしっかりと軸足を置いているということも大きな要因であろう。

この傾向は『ウルトラセブン』から『帰ってきたウルトラマン』と進むにつれより顕著であり、こうした観点からも、“シルバー×赤”というカラーリングの持つ意義を再評価してみる価値はあるのではないだろうか。

さて、後ろ髪に抗しがたい「光の国」からの引力を感じながらも、意識は次なるエリアの魅力に引き寄せられる。

視線の先には、TVシリーズの特撮ヒーローたちのマスクが所狭しと並んでいるのである。

「ライオン丸」に「トリプルファイター」、「ジャンボーグA」と「ジャンボーグ9」、さらには「ゾーンファイター」や社会派「スペクトルマン(画像①)」まで…

ウルトラマンシリーズほどメジャーではなく、さらには放送局や制作会社も異なるため、そうそうお目にかかる機会がないこれだけのヒーローが一堂に会する光景は、まさに壮観の一言である。

とりわけ、当時の大人たちが、同一時間帯放送という暴挙により、幼気な子供に鬼のような選択を迫った「ミラーマン(同②)」と「シルバー仮面(同③)」が同じ棚に並んでいる様には、感慨深いものがある。

ほぼ時を同じくしてスタートした両番組であったが、結局は『ミラーマン』が『シルバー仮面』の倍の一年に渡って放映されたのであり、それかあらぬか、私には『ミラーマン』の記憶がより鮮明に残っているのである。

(左上:当時のスクラップブック(私物) / 右上:報知新聞特別版)

余談であるが、『ミラーマン』は、当時の円谷プロのブレーンがコクトーの『オルフェ』に触発されて制作されたもの(※2)だということを、ずいぶん後になって知った。

であるならば、“王女の手袋(※3)”の代わりとなるアイテムを何かしら用意しておいてほしかった。

これが無いばかりに、作品に感化されたどこぞの小僧は、やみくもにトイレの鏡に頭突きをしたり、駐車車両のフェンダーミラーで突き指をしたりと、鏡をすり抜けられない主人公さながらの無様な体を晒していたのであるから…

そんな影響力抜群の「ミラーマン」は、作文の宿題が出るといつも私の原稿用紙のど真ん中に現れた(画像②’)。

きっとこれからも、機会があれば彼は現れるに違いない。

特撮ヒーローは、永遠に不滅なのである!

(おわり)

特撮博物館H.P.

http://www.ntv.co.jp/tokusatsu/

※ 画像は特に説明があるものを除き、本展パンフレットより低画質にて転載

〔参考〕

※1 「pen+ / ウルトラマン大研究」 より

![Pen+(ペン・プラス) 円谷プロの魅力を探る。 ウルトラマン大研究! 2012年 4/13号 別冊 [雑誌] Pen+(ペン・プラス) 円谷プロの魅力を探る。 ウルトラマン大研究! 2012年 4/13号 別冊 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Lr-46YxtL._SL160_.jpg)

Pen+(ペン・プラス) 円谷プロの魅力を探る。 ウルトラマン大研究! 2012年 4/13号 別冊 [雑誌]

- 作者:

- 出版社/メーカー: 阪急コミュニケーションズ

- 発売日: 2012/02/29

- メディア: 雑誌

※2 「超人画報」 より

超人画報―国産架空ヒーロー四十年の歩み (B Media Books Special)

- 作者: イオン

- 出版社/メーカー: 竹書房

- 発売日: 1995/11

- メディア: 単行本

※3 来世への出入口である鏡を通り抜けられる不思議な手袋

[更新履歴]

'13.06 リンク先URL及び表現の一部修正

タグ:フランス文学

館長:庵野秀明 「特撮博物館」 2 [ART]

《 特殊美術係倉庫 》

東宝撮影所内にあった美術倉庫の一部が再現されている。

戦車や戦闘機などの“お宝”が雑然と―とはいえ、そこは展示に耐えられる程度に―並ぶ倉庫内には、心なしかカビ臭なども漂っているような…

たかが倉庫と言うなかれ、世の男子はこんな薄汚れた“アジト”的空間にめっぽう弱いのである。

(本展パンフレットより)

《 特撮の父・円谷英二 》

言うまでもなく、特撮史に燦然と輝く巨星である。

お気に入りのトレモントハットを被った氏のパネルが、愛機NCミッチェルと共に博物展を見守っている。

単に設営上の都合ではあろうが、入口あたりに仰々しく設えられるよりは、《特美倉庫》から《技》なるエリアへと続くこの一角の方が居心地が良さそうである。

《 技 》

特美スタッフのデザイン画や造型用の図面、模型などが並ぶ。

とりわけ歴代の東宝造型師、つまりは歴代ゴジラの意匠を担ってきた造型師たちの仕事は印象的であった。

熱い思いが込められた技が連綿と受け継がれる様は、まさに職人の系譜である。

彼らが産み、代々手塩に掛けた「ゴジラ」は、今や「GODZILLA」として世界中の人々に愛されるまでに成長を遂げたのである。

《 研究 》

このエリアでは『巨神兵 東京に現わる』に関する技術解説のほか、「強遠近法」や「オプチカル合成」といった特撮技法が紹介されている。

この博物館が大人を子供へと回帰させるのは前稿に述べた通りだが、片や子供たちは、これら制作の裏側を垣間見ることにより、少しだけ大人になるのかもしれない。

《 ミニチュアステージ 》

これまでの特撮作品を映像で紹介する《感謝》と題されたエリアを抜けると、吹き抜けの開放的なスペースに、数十メートルにも及ぶ長蛇の列があった。

それもそのはず、この博物館唯一の撮影可能エリアである。

精巧に再現された都心のビル街に、カメラや携帯を手にした“巨人”たちが足を踏み入れて行く。

東京タワーの周辺はすでに何モノかによって壊されており、幸いなことに我々は破壊者の汚名を着せられることなく、スクリーンの中でしかお目にかかれないアングルでの撮影を堪能することができた。

さて、とうとう出口手前の特設ショップまで来てしまった。

ついさっきまで童心地に仰ぎ見ていたヒーローや怪獣たちの分身が、整然と棚に並べられ、あるいは壁に吊るされ、値札が付けられている。

そんな商業的側面も、プロダクションを維持し、優れた作品を世に送り出すためと納得尽くであったはずだが、さすがにこのタイミングで目にすると、幾らかの動揺は禁じ得ない。

「それは、夢の終わりよ」(※)

青い髪の少女の声を聞いた気がしたのは、空耳であったか…

(「別稿」につづく)

特撮博物館H.P.

http://www.ntv.co.jp/tokusatsu/

※ 「新世紀エヴァンゲリオン」劇場版 『Air/まごころを、君に』 より

![[雨]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/3.gif)

東宝撮影所内にあった美術倉庫の一部が再現されている。

戦車や戦闘機などの“お宝”が雑然と―とはいえ、そこは展示に耐えられる程度に―並ぶ倉庫内には、心なしかカビ臭なども漂っているような…

たかが倉庫と言うなかれ、世の男子はこんな薄汚れた“アジト”的空間にめっぽう弱いのである。

(本展パンフレットより)

《 特撮の父・円谷英二 》

言うまでもなく、特撮史に燦然と輝く巨星である。

お気に入りのトレモントハットを被った氏のパネルが、愛機NCミッチェルと共に博物展を見守っている。

単に設営上の都合ではあろうが、入口あたりに仰々しく設えられるよりは、《特美倉庫》から《技》なるエリアへと続くこの一角の方が居心地が良さそうである。

《 技 》

特美スタッフのデザイン画や造型用の図面、模型などが並ぶ。

とりわけ歴代の東宝造型師、つまりは歴代ゴジラの意匠を担ってきた造型師たちの仕事は印象的であった。

熱い思いが込められた技が連綿と受け継がれる様は、まさに職人の系譜である。

彼らが産み、代々手塩に掛けた「ゴジラ」は、今や「GODZILLA」として世界中の人々に愛されるまでに成長を遂げたのである。

《 研究 》

このエリアでは『巨神兵 東京に現わる』に関する技術解説のほか、「強遠近法」や「オプチカル合成」といった特撮技法が紹介されている。

この博物館が大人を子供へと回帰させるのは前稿に述べた通りだが、片や子供たちは、これら制作の裏側を垣間見ることにより、少しだけ大人になるのかもしれない。

《 ミニチュアステージ 》

これまでの特撮作品を映像で紹介する《感謝》と題されたエリアを抜けると、吹き抜けの開放的なスペースに、数十メートルにも及ぶ長蛇の列があった。

それもそのはず、この博物館唯一の撮影可能エリアである。

精巧に再現された都心のビル街に、カメラや携帯を手にした“巨人”たちが足を踏み入れて行く。

東京タワーの周辺はすでに何モノかによって壊されており、幸いなことに我々は破壊者の汚名を着せられることなく、スクリーンの中でしかお目にかかれないアングルでの撮影を堪能することができた。

さて、とうとう出口手前の特設ショップまで来てしまった。

ついさっきまで童心地に仰ぎ見ていたヒーローや怪獣たちの分身が、整然と棚に並べられ、あるいは壁に吊るされ、値札が付けられている。

そんな商業的側面も、プロダクションを維持し、優れた作品を世に送り出すためと納得尽くであったはずだが、さすがにこのタイミングで目にすると、幾らかの動揺は禁じ得ない。

「それは、夢の終わりよ」(※)

青い髪の少女の声を聞いた気がしたのは、空耳であったか…

(「別稿」につづく)

特撮博物館H.P.

http://www.ntv.co.jp/tokusatsu/

※ 「新世紀エヴァンゲリオン」劇場版 『Air/まごころを、君に』 より

館長:庵野秀明 「特撮博物館」 1 [ART]

入口の仄暗いトンネルを抜けると、夢の国であった―

このトンネルはタイムトンネルか、はたまた‘逆’ガリバートンネルか…

いずれにせよ会場の明かりの下では、大人は子供に、さらに巨人へと変貌を遂げていたのである。

いきなり現れた宝の山を前に、でかい態(なり)の子供たちは、どこから手を付けていいのか分からず立ちすくむ。

[←順路]の表示が無ければ、そんな連中が大渋滞を起こしていたに違いない。

では、私も順路に従って、各エリアをご紹介することにしよう。

《 人造 原点Ⅰ 》

「原点」の名の通り、特撮黎明期の資料が並ぶ。

そのほとんどは私が物心つく前の作品に関するものであり、馴染みのあるものは多くはなかったが、それでも小松崎茂氏のイラストなどは、プラモデルのパッケージや本の挿絵でよく目にしていたもので、懐かしい記憶が蘇ってくる。

また、井上泰幸氏デザインの宇宙防衛艦「轟天」や成田亨氏デザインの「マイティジャック号」などは、当時のピュアな正義感と戦闘本能を思い起こさせる魅力的なフォルムであった。

その昔、つんと澄ました近所の女の子らが、安っぽいビーズやアクセサリーで己を着飾ることばかりに夢中になっていた傍らで、僕ら男子は来たるべき日に備え、兵器運用や防衛態勢のシミュレーションに日々余念がなかったのである!

《 超人 原点Ⅱ 》

私にとっては、このエリアこそがまさに“原点”である。

当然のことながら思い入れも強く、他のエリア紹介とのバランスを欠くことになるのは目に見えているので、後日あらためてご紹介することとする。

《 力 》

おもに平成『ガメラ』シリーズと『日本沈没』の撮影に使われたミニチュアが並ぶ。

重要シーンの舞台となるランドマーク的建造物が丁寧に作られるのは分かるとしても、セットに紛れてしまいそうな電柱や街灯まで精緻に作り込まれているのには驚嘆させられた。

願わくば『ガメラ3 邪神<イリス>覚醒』で決戦の舞台となった京都駅なぞ拝みたいところであるが、むろん叶うはずもない。

あの日、あの壮絶な戦いにより、破壊されてしまったのだから…

壊されるためにセットを作る―

特美スタッフの仕事の尊厳は、あるいはこの一点に極まるのかもしれない。

《 映画 「巨神兵 東京に現わる」 》

この博物館のために一本の短編映画が制作された。

『風の谷のナウシカ』に登場した巨神兵が突如として東京に現れるという、ジブリファンならずとも大いに興味をそそられるストーリーである。

ちなみに、「ナウシカ」において巨神兵が王蟲(オーム)を薙ぎ払うシーンの原画を担当したのが、ほかでもない、若き日の庵野秀明氏だったのである。

リアルな造型を得て蘇った巨神兵はもちろんのこと、ミニチュアで精巧に再現された町並から破壊シーンの独創的なギミックに至るまで、スクリーンに映し出されるもの全てが主役である。

したがって、映画の鑑賞法としては邪道かもしれぬが、作品に感情移入して物語の機微を味わうというのではなく、個々のシーンに登場する造型物や視覚効果を愛でながら、歴代の特撮マンが歩んで来たおよそ穏やかならざる道に想いを馳せるというような鑑賞の仕方も、この作品に限っては許されるのではないだろうか。

神社の鳥居越しに仰ぎ見た巨神兵から放たれたプロトンビームは町を焼き、その炎は東京タワーと増上寺を包み込む。火の海と化した大地を悠然と歩く巨神兵の足元には、焼け落ちた教会のシルエットが浮かび上がる。

卓抜たる技術力とチームワークで仕上げられた贅沢な短編映画は、一義的には樋口真嗣監督以下、特撮スタッフの仕事の成果に他ならないが、かように思想と文明の象徴が滅び行く様がきっちりと描かれているあたり、“庵野テイスト”も健在である。

<おまけ>

宮﨑駿監督の庵野氏に対する落書き(「ナウシカ」制作当時)

左メモ 「カット出せ / はやく!! いそげ おそい / 巨神兵 / ひであき!! / 仕事しろ 仕事」

右メモ 「ねすぎる!! 今にゴキにくわれるぞ / はやくカットあげろ」

《 軌跡 》

『巨神兵 東京に現わる』の画コンテや造形物などが並ぶ。

中でもメイキング映像は、これを観ずして『巨神兵―』を語るなかれ、というほどの代物であった。

爆薬とエアキャノンを用いた破壊シーン、あるいはビルの倒壊や融解シーンなどの技術的な解説はたいへん興味深く、先達が培ってきた技術に若い知恵と工夫が加わって新たな手法が生み出されるプロセスには胸が熱くなった。

さらに、映画が完成するまでを制作日誌的に記録した映像からも、物作りの苦労と、それにも勝る喜びが伝わってくる。

苦悶の表情で何度もカットを繰り返した後、ようやく弾けた樋口監督の笑顔は、まごうことなき少年のそれであった。

(つづく)

特撮博物館H.P.

http://www.ntv.co.jp/tokusatsu/

※ 画像については本展パンフレットより低画質にて転載

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

このトンネルはタイムトンネルか、はたまた‘逆’ガリバートンネルか…

いずれにせよ会場の明かりの下では、大人は子供に、さらに巨人へと変貌を遂げていたのである。

いきなり現れた宝の山を前に、でかい態(なり)の子供たちは、どこから手を付けていいのか分からず立ちすくむ。

[←順路]の表示が無ければ、そんな連中が大渋滞を起こしていたに違いない。

では、私も順路に従って、各エリアをご紹介することにしよう。

《 人造 原点Ⅰ 》

「原点」の名の通り、特撮黎明期の資料が並ぶ。

そのほとんどは私が物心つく前の作品に関するものであり、馴染みのあるものは多くはなかったが、それでも小松崎茂氏のイラストなどは、プラモデルのパッケージや本の挿絵でよく目にしていたもので、懐かしい記憶が蘇ってくる。

また、井上泰幸氏デザインの宇宙防衛艦「轟天」や成田亨氏デザインの「マイティジャック号」などは、当時のピュアな正義感と戦闘本能を思い起こさせる魅力的なフォルムであった。

その昔、つんと澄ました近所の女の子らが、安っぽいビーズやアクセサリーで己を着飾ることばかりに夢中になっていた傍らで、僕ら男子は来たるべき日に備え、兵器運用や防衛態勢のシミュレーションに日々余念がなかったのである!

《 超人 原点Ⅱ 》

私にとっては、このエリアこそがまさに“原点”である。

当然のことながら思い入れも強く、他のエリア紹介とのバランスを欠くことになるのは目に見えているので、後日あらためてご紹介することとする。

《 力 》

おもに平成『ガメラ』シリーズと『日本沈没』の撮影に使われたミニチュアが並ぶ。

重要シーンの舞台となるランドマーク的建造物が丁寧に作られるのは分かるとしても、セットに紛れてしまいそうな電柱や街灯まで精緻に作り込まれているのには驚嘆させられた。

願わくば『ガメラ3 邪神<イリス>覚醒』で決戦の舞台となった京都駅なぞ拝みたいところであるが、むろん叶うはずもない。

あの日、あの壮絶な戦いにより、破壊されてしまったのだから…

壊されるためにセットを作る―

特美スタッフの仕事の尊厳は、あるいはこの一点に極まるのかもしれない。

《 映画 「巨神兵 東京に現わる」 》

この博物館のために一本の短編映画が制作された。

『風の谷のナウシカ』に登場した巨神兵が突如として東京に現れるという、ジブリファンならずとも大いに興味をそそられるストーリーである。

ちなみに、「ナウシカ」において巨神兵が王蟲(オーム)を薙ぎ払うシーンの原画を担当したのが、ほかでもない、若き日の庵野秀明氏だったのである。

リアルな造型を得て蘇った巨神兵はもちろんのこと、ミニチュアで精巧に再現された町並から破壊シーンの独創的なギミックに至るまで、スクリーンに映し出されるもの全てが主役である。

したがって、映画の鑑賞法としては邪道かもしれぬが、作品に感情移入して物語の機微を味わうというのではなく、個々のシーンに登場する造型物や視覚効果を愛でながら、歴代の特撮マンが歩んで来たおよそ穏やかならざる道に想いを馳せるというような鑑賞の仕方も、この作品に限っては許されるのではないだろうか。

神社の鳥居越しに仰ぎ見た巨神兵から放たれたプロトンビームは町を焼き、その炎は東京タワーと増上寺を包み込む。火の海と化した大地を悠然と歩く巨神兵の足元には、焼け落ちた教会のシルエットが浮かび上がる。

卓抜たる技術力とチームワークで仕上げられた贅沢な短編映画は、一義的には樋口真嗣監督以下、特撮スタッフの仕事の成果に他ならないが、かように思想と文明の象徴が滅び行く様がきっちりと描かれているあたり、“庵野テイスト”も健在である。

<おまけ>

宮﨑駿監督の庵野氏に対する落書き(「ナウシカ」制作当時)

左メモ 「カット出せ / はやく!! いそげ おそい / 巨神兵 / ひであき!! / 仕事しろ 仕事」

右メモ 「ねすぎる!! 今にゴキにくわれるぞ / はやくカットあげろ」

《 軌跡 》

『巨神兵 東京に現わる』の画コンテや造形物などが並ぶ。

中でもメイキング映像は、これを観ずして『巨神兵―』を語るなかれ、というほどの代物であった。

爆薬とエアキャノンを用いた破壊シーン、あるいはビルの倒壊や融解シーンなどの技術的な解説はたいへん興味深く、先達が培ってきた技術に若い知恵と工夫が加わって新たな手法が生み出されるプロセスには胸が熱くなった。

さらに、映画が完成するまでを制作日誌的に記録した映像からも、物作りの苦労と、それにも勝る喜びが伝わってくる。

苦悶の表情で何度もカットを繰り返した後、ようやく弾けた樋口監督の笑顔は、まごうことなき少年のそれであった。

(つづく)

特撮博物館H.P.

http://www.ntv.co.jp/tokusatsu/

※ 画像については本展パンフレットより低画質にて転載

「シュルレアリスム展」 3 [ART]

ところで、澁澤龍彦は1975年に国立近代美術館で開催された「シュルレアリスム展」についての展評を遺している(※1)。

かつての熱狂から20年、すでに四十路も半ばを越えて目にした作品の評価は、意外なほど淡白なものであった。

彼の表現をそのまま借りるならば、「年をとった昔の恋人に、ふたたびめぐり会ったような気分」で、「昔の熱狂がまるで嘘のように思われて、そぞろ気恥ずかしさばかりが募る」のであったそうな。

さらに、前々稿に紹介したミロやダリのみならず、私も少なからず感銘を受けていたタンギーやピカビアに至るまで、「なつかしのメロディーのよう」とつれないのである。

ま、しかし、さもあらんかな…

二十代の頃、私にとってのシュルレアリスムは、その奇抜なファッションや謎めいた佇まいに胸はときめくものの、どうも住む世界の違う大人の女性のような気がして、ろくすっぽ話もせず眺めていただけというのが実状であるが、澁澤にしてみれば、同じ青春の一時期、己が胸を焦がし身をやつした「恋人」であった訳であるから、揺り戻しも自ずとその想いに見合うものになったのであろう。

とは言え、「それでも私が、自分の気質にいちばんぴったり適う傾向を、すべての二十世紀絵画のエコールのなかで、シュルレアリスムのうちに認めているのは依然として事実」とも述べており、複雑な心情を覗かせている。

「昔の恋人」の影は、そう易々とは払拭できぬようである。

「かくも幸福な絵画」 ドロテア・タニング/1947年 (※2)

正直、マックス・エルンストのパートナーというくらいの印象しかなかったが、中々どうして、魅力的な画家である。

動的な作品にこそ、彼女の真価があるように思われる。

風が吹いている。猛烈な勢いで吹いている。

しかし、その風がタブローから吹き出すことはない。

夢の中のワンシーンを再現したかのような、隔絶した世界。

形容する文句をあれこれ考えたが、悔しいかな、解説の「密室的な絵画空間」という紋切り型の表現が、一番しっくりくる。

極々狭義に捉えれば、シュルレアリスムは第二次世界大戦を以って終焉を迎える。

しかし、先に紹介したタニングなどは、生誕より一世紀を経た今なお逝去の報は届かぬし、次代を担う芸術家にも、ブルトンの 『宣言』 に集約された精神を受け継ぐ者は少なくない。その革新的なエネルギーが、それを好むと好まざるとに拘わらず、今なお強烈なインパクトを与え続けていることは否めようのない事実である。

「甘美な死骸は新しいワインを飲むだろう」 との有名なデペイズマンは、“図らずも” 時を経た現代においてなお不気味に脈動するシュルレアリスムの生命力を示威しているように、私には思われてならない。

〔参考〕

※1 「私のシュルレアリスム」 (「世紀末画廊」収蔵)

※2 作品の画像については、本展図録より転載

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

かつての熱狂から20年、すでに四十路も半ばを越えて目にした作品の評価は、意外なほど淡白なものであった。

彼の表現をそのまま借りるならば、「年をとった昔の恋人に、ふたたびめぐり会ったような気分」で、「昔の熱狂がまるで嘘のように思われて、そぞろ気恥ずかしさばかりが募る」のであったそうな。

さらに、前々稿に紹介したミロやダリのみならず、私も少なからず感銘を受けていたタンギーやピカビアに至るまで、「なつかしのメロディーのよう」とつれないのである。

ま、しかし、さもあらんかな…

二十代の頃、私にとってのシュルレアリスムは、その奇抜なファッションや謎めいた佇まいに胸はときめくものの、どうも住む世界の違う大人の女性のような気がして、ろくすっぽ話もせず眺めていただけというのが実状であるが、澁澤にしてみれば、同じ青春の一時期、己が胸を焦がし身をやつした「恋人」であった訳であるから、揺り戻しも自ずとその想いに見合うものになったのであろう。

とは言え、「それでも私が、自分の気質にいちばんぴったり適う傾向を、すべての二十世紀絵画のエコールのなかで、シュルレアリスムのうちに認めているのは依然として事実」とも述べており、複雑な心情を覗かせている。

「昔の恋人」の影は、そう易々とは払拭できぬようである。

「かくも幸福な絵画」 ドロテア・タニング/1947年 (※2)

正直、マックス・エルンストのパートナーというくらいの印象しかなかったが、中々どうして、魅力的な画家である。

動的な作品にこそ、彼女の真価があるように思われる。

風が吹いている。猛烈な勢いで吹いている。

しかし、その風がタブローから吹き出すことはない。

夢の中のワンシーンを再現したかのような、隔絶した世界。

形容する文句をあれこれ考えたが、悔しいかな、解説の「密室的な絵画空間」という紋切り型の表現が、一番しっくりくる。

極々狭義に捉えれば、シュルレアリスムは第二次世界大戦を以って終焉を迎える。

しかし、先に紹介したタニングなどは、生誕より一世紀を経た今なお逝去の報は届かぬし、次代を担う芸術家にも、ブルトンの 『宣言』 に集約された精神を受け継ぐ者は少なくない。その革新的なエネルギーが、それを好むと好まざるとに拘わらず、今なお強烈なインパクトを与え続けていることは否めようのない事実である。

「甘美な死骸は新しいワインを飲むだろう」 との有名なデペイズマンは、“図らずも” 時を経た現代においてなお不気味に脈動するシュルレアリスムの生命力を示威しているように、私には思われてならない。

〔参考〕

※1 「私のシュルレアリスム」 (「世紀末画廊」収蔵)

※2 作品の画像については、本展図録より転載

「シュルレアリスム展」 2 [ART]

シュルレアリスムについて、少し違う角度から眺めてみよう。

ブルトンは 『第二宣言』 において、こう述べている。

「シュルレアリスムの探求は錬金術の探求と、目的において著しく似通っていることに注意せられたい。賢者の石とは、人間の想像力が一切の事物に対して輝かしい復讐をとげることを可能にするものにほかならない」

さてさて、オカルティズムが絡んできたからには、澁澤龍彦の出番である。

実は、澁澤はブルトンに多大な影響を受けている。

彼のショートエッセイ 『アンドレ・ブルトンの鍵』 には、「わたしは、故アンドレ・ブルトン氏の手引きによって、サド侯爵の世界にふかく沈潜することをみずから楽しむ、又となき恩寵を得たと言っても過言ではない」 との一節を見ることができる。

また、同じく 『シュルレアリスムと屍体解剖』 では、ブルトンの 『黒いユーモア選集』 を 「特別の意味のある書物」 と紹介した上で、「この本の耽読を契機として、フランス文学史に対する私の見方は一変したと言ってよいし、その後の私の雑多な仕事も、ことごとく、この本によってオリエンテーションをあたえられたと言って差支えないだろう」 と述べている。たしかに、後の編著 『エロティシズム』 などは、モチーフ、手法からしてその典型であろう。

かの錬金道士ニコラ・フラメルを対象に、従前より錬金術の考察を続けていた澁澤は、古来のヘルメス学が有する本質的な特性をいくつか挙げている。それが 「「賢者の石」によって象徴される絶対の探求」 と 「それに伴う極度の倫理的潔癖の姿勢」、さらには、「顕著な女性崇拝の思想」 である。

「絶対の探求」 を錬金術に見た詩人ブルトンは、まずはその姿勢と 「詩におけるメタモルフォーシス(言語の実験)とを一体化して捉えようと」 し、同時に、「「精神の敗北という事態を惹き起す」 「賢者の石の産業化」 を断乎として排せんとする、倫理的潔癖性」 の必要性を認めたのであった。

かくて、これらの要求は 『宣言』 に盛り込まれ、シュルレアリストたちにとっての教義に成り得たのだと、澁澤は結論付けている。

また、「性本能の賛美、欲望の肯定、情熱恋愛の称揚、世界における女性の役割の強調」 をブルトン作品に見た澁澤は、「男は女の導きによるのでなければ、ついに世界も人類も解放することができないという(中略)女の使命の重大さは、やがて男女の二元論を克服する錬金術的アンドロギュヌスの観念を要請せずにはいないであろう」 と説く。

たしかに、ブルトンも 『吃水部におけるシュルレアリスム』 において同種の主張をしているが、「女の使命」 を起点に 「アンドロギュヌス」 に行き着くロジックが、すべてのシュルレアリストにとって常識的であったとも思えないので、ここでは前段の 「絶対の探求」 「倫理的潔癖性の要求」 とは区別して紹介した。いずれにしても、独特の視点からの、いかにも澁澤らしい論評であることに違いはない。

(つづく)

〔参考〕

個別に記したものを除く引用部は、「アンドレ・ブルトン シュルレアリスムと錬金術の伝統」(「世紀末画廊」「澁澤龍彦 西欧作家論集成(下)」収蔵) による。

![[曇り]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/2.gif)

ブルトンは 『第二宣言』 において、こう述べている。

「シュルレアリスムの探求は錬金術の探求と、目的において著しく似通っていることに注意せられたい。賢者の石とは、人間の想像力が一切の事物に対して輝かしい復讐をとげることを可能にするものにほかならない」

さてさて、オカルティズムが絡んできたからには、澁澤龍彦の出番である。

実は、澁澤はブルトンに多大な影響を受けている。

彼のショートエッセイ 『アンドレ・ブルトンの鍵』 には、「わたしは、故アンドレ・ブルトン氏の手引きによって、サド侯爵の世界にふかく沈潜することをみずから楽しむ、又となき恩寵を得たと言っても過言ではない」 との一節を見ることができる。

また、同じく 『シュルレアリスムと屍体解剖』 では、ブルトンの 『黒いユーモア選集』 を 「特別の意味のある書物」 と紹介した上で、「この本の耽読を契機として、フランス文学史に対する私の見方は一変したと言ってよいし、その後の私の雑多な仕事も、ことごとく、この本によってオリエンテーションをあたえられたと言って差支えないだろう」 と述べている。たしかに、後の編著 『エロティシズム』 などは、モチーフ、手法からしてその典型であろう。

かの錬金道士ニコラ・フラメルを対象に、従前より錬金術の考察を続けていた澁澤は、古来のヘルメス学が有する本質的な特性をいくつか挙げている。それが 「「賢者の石」によって象徴される絶対の探求」 と 「それに伴う極度の倫理的潔癖の姿勢」、さらには、「顕著な女性崇拝の思想」 である。

「絶対の探求」 を錬金術に見た詩人ブルトンは、まずはその姿勢と 「詩におけるメタモルフォーシス(言語の実験)とを一体化して捉えようと」 し、同時に、「「精神の敗北という事態を惹き起す」 「賢者の石の産業化」 を断乎として排せんとする、倫理的潔癖性」 の必要性を認めたのであった。

かくて、これらの要求は 『宣言』 に盛り込まれ、シュルレアリストたちにとっての教義に成り得たのだと、澁澤は結論付けている。

また、「性本能の賛美、欲望の肯定、情熱恋愛の称揚、世界における女性の役割の強調」 をブルトン作品に見た澁澤は、「男は女の導きによるのでなければ、ついに世界も人類も解放することができないという(中略)女の使命の重大さは、やがて男女の二元論を克服する錬金術的アンドロギュヌスの観念を要請せずにはいないであろう」 と説く。

たしかに、ブルトンも 『吃水部におけるシュルレアリスム』 において同種の主張をしているが、「女の使命」 を起点に 「アンドロギュヌス」 に行き着くロジックが、すべてのシュルレアリストにとって常識的であったとも思えないので、ここでは前段の 「絶対の探求」 「倫理的潔癖性の要求」 とは区別して紹介した。いずれにしても、独特の視点からの、いかにも澁澤らしい論評であることに違いはない。

(つづく)

〔参考〕

個別に記したものを除く引用部は、「アンドレ・ブルトン シュルレアリスムと錬金術の伝統」(「世紀末画廊」「澁澤龍彦 西欧作家論集成(下)」収蔵) による。

「シュルレアリスム展」 1 [ART]

主に十代後半から二十代にかけてくらいの年頃であろうか、その奔放かつ奇怪な作風に魅せられて、シュルレアリスムの妖しい世界に足を踏み入れてみようという衝動に駆られた経験のある者は、少なくないであろう。

それはちょうど、贅沢な閉塞感への反発から、いっときコミュニズムに憧憬を抱く年頃などとも一致するかもしれない。

(※1)

シュルレアリスムという思想は、狭義にはブルトンの 『宣言』 に端を発するものであるが、その核を “無意識” や “オートマティスム” に求めるのであれば、同様の概念がそれ以前に存在した可能性も否定できない。

すべては “無意識” のなせる業なのだから…

つまり、少し乱暴な言い方をすれば、ブルトンは既存の創作行動に定義づけをしただけという事になるが、その後芸苑を飲み込んだ大きなうねりを見るに、これがいかな偉業であったかが分かる。

それまで個々に歩いていた芸術家たちは、ブルトンの招きにより、同じ方向のオムニバスに乗り合わせることができたのだ。

シュルレアリスムは、ワケわかんない という声がある。

解るはずがないし、解る必要もない と、私は考えている。

そもそも、表現者の側に解らせようという意図がないのだ。

彼らの多くは思うまま、あるいは思う以前に “自動的に” 表現しているに過ぎないのだから、そこに第三者へのサービス精神のあろうはずがない。

ただ、誤解があってはならないのは、彼らは故意に難解な作品を生み出している訳ではないということである。これは、ミロの、

「私にとって造形は決して抽象的なものではない。

常に何かを象徴したものだ。」(※2)

との言葉からも明らかである。

であるからこそ、解らずとも、何かしらインスパイアされる作品との邂逅があり得るのである。

「女」 ジョアン・ミロ/1969年(※1)

ミロは、絵画を含め女性をモチーフにした作品をいくつか残している。

女性をモチーフにすること自体、美術史においても珍しいことではないが、

シュルレアリスムの場合は、特に “性そのもの” にスポットが当たることが多い。

ミロの描く女性は、―もちろん 「美」 の評価は人それぞれであるが―

どちらかというと醜くデフォルメされているものが多く、

何らかのコンプレックスを窺わせるものである。

晩年でのこの作品は、それでも穏やかな部類に入る。

「作品の創り手としては、私は凡庸な画家だと自分で思う。

自分で天才だと思う点は、私のヴィジョンであって、

実際に描くもののことではない。」(※2)

周囲の評価はともかく、こうダリが言うように、一連の運動の中で彼らがアピールしていたものは、“作品が生み出されるに至る思想の存在” ないしは “その手法” であって、“まず鑑賞玩味ありきの作品” ではないのである。

このような理解の上で作品に接すると、シュルレアリスムのハードルは、グッと低くなる。

他人が見た訳の解らぬ夢の話を聞かされるのには辟易するが、その夢を見るに至った経緯や精神状態には、多少なりとも興味が持てようというものだ。

「不可視のライオン、馬、眠る女」 サルバドール・ダリ/1930年(※1)

ダリが、極度に錯乱した偏執狂的活動力をその源とする創作手法、

いわゆる 「偏執狂的=批判的」 方法を用いた当初の作品。

“無意識” を意識的に体系付けることを試みている。

大胆な構図に、陰影を際立たせた精密な筆致、

「作品の創り手」としても、「凡庸」 などであったはずがない。

(つづく)

〔参考〕

※1 作品の画像については、本展チラシ及び図録より転載

※2 タッシェン社版 「シュルレアリスム」 より引用

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)

それはちょうど、贅沢な閉塞感への反発から、いっときコミュニズムに憧憬を抱く年頃などとも一致するかもしれない。

(※1)

シュルレアリスムという思想は、狭義にはブルトンの 『宣言』 に端を発するものであるが、その核を “無意識” や “オートマティスム” に求めるのであれば、同様の概念がそれ以前に存在した可能性も否定できない。

すべては “無意識” のなせる業なのだから…

つまり、少し乱暴な言い方をすれば、ブルトンは既存の創作行動に定義づけをしただけという事になるが、その後芸苑を飲み込んだ大きなうねりを見るに、これがいかな偉業であったかが分かる。

それまで個々に歩いていた芸術家たちは、ブルトンの招きにより、同じ方向のオムニバスに乗り合わせることができたのだ。

シュルレアリスムは、ワケわかんない

解るはずがないし、解る必要もない

そもそも、表現者の側に解らせようという意図がないのだ。

彼らの多くは思うまま、あるいは思う以前に “自動的に” 表現しているに過ぎないのだから、そこに第三者へのサービス精神のあろうはずがない。

ただ、誤解があってはならないのは、彼らは故意に難解な作品を生み出している訳ではないということである。これは、ミロの、

「私にとって造形は決して抽象的なものではない。

常に何かを象徴したものだ。」(※2)

との言葉からも明らかである。

であるからこそ、解らずとも、何かしらインスパイアされる作品との邂逅があり得るのである。

「女」 ジョアン・ミロ/1969年(※1)

ミロは、絵画を含め女性をモチーフにした作品をいくつか残している。

女性をモチーフにすること自体、美術史においても珍しいことではないが、

シュルレアリスムの場合は、特に “性そのもの” にスポットが当たることが多い。

ミロの描く女性は、―もちろん 「美」 の評価は人それぞれであるが―

どちらかというと醜くデフォルメされているものが多く、

何らかのコンプレックスを窺わせるものである。

晩年でのこの作品は、それでも穏やかな部類に入る。

「作品の創り手としては、私は凡庸な画家だと自分で思う。

自分で天才だと思う点は、私のヴィジョンであって、

実際に描くもののことではない。」(※2)

周囲の評価はともかく、こうダリが言うように、一連の運動の中で彼らがアピールしていたものは、“作品が生み出されるに至る思想の存在” ないしは “その手法” であって、“まず鑑賞玩味ありきの作品” ではないのである。

このような理解の上で作品に接すると、シュルレアリスムのハードルは、グッと低くなる。

他人が見た訳の解らぬ夢の話を聞かされるのには辟易するが、その夢を見るに至った経緯や精神状態には、多少なりとも興味が持てようというものだ。

「不可視のライオン、馬、眠る女」 サルバドール・ダリ/1930年(※1)

ダリが、極度に錯乱した偏執狂的活動力をその源とする創作手法、

いわゆる 「偏執狂的=批判的」 方法を用いた当初の作品。

“無意識” を意識的に体系付けることを試みている。

大胆な構図に、陰影を際立たせた精密な筆致、

「作品の創り手」としても、「凡庸」 などであったはずがない。

(つづく)

〔参考〕

※1 作品の画像については、本展チラシ及び図録より転載

※2 タッシェン社版 「シュルレアリスム」 より引用

薔薇に魅せられし者 「ルドゥーテ」 [ART]

『薔薇空間』と銘打たれたその絵画展は、一般的な西洋画展とは、少々趣が異なっていた。

薔薇をモティーフとした作品ではあるのだが、いわゆる静物画や風景画といった類のものではなく、細部まで精密に描かれた「博物画」ないし「ボタニカルアート」と呼ばれる範疇のものである。

植物図鑑などで目にする、あれである。

かように説明すると、言下に無機的な『空間』が広がりそうだが、さにあらず。

華やかさを引き立てていた背景を奪われ、微細な瑕疵を覆い隠していたマチエールを削がれ、そして何にも増して、描き手の独善的な主観で飾り立てられたイメージの衣を剥ぎ取られて無防備な姿態を晒した時、その赤裸な花塊は、にわかに匂い立つ。

名著『エロティシズム』に澁澤龍彦のいう、「花とは植物の性器である」との一節が、俄然リアリティを帯びてくる。

(ロサ・ムスコーサ・ムルティプレックス)

では、翻って考えるに、同じく対象のあるがままを描写する写実主義は、これと同質か。

否。

写実主義の手法は、喩えるならば、予め誂(あつら)えられた裸体を写し取る作業に他ならない。

纏っていた薄衣を一枚一枚剥ぎ取るプロセスは、そこには無い。

ラトゥールの薔薇も嫌いではないが、ことエロティシズムを論ずる限りにおいては、ボタニカルアートに分があると言わざるを得ない。

(参考) 「花瓶に活けた薔薇と金蓮花」 F.ラトゥール

展示作品の多くは、稀代の薔薇蒐集家で知られるナポレオン王妃ジョゼフィーヌが、自らのコレクションのデータベースを構築せんがため、お抱えの絵師に命じて描かせたものである。

その絵師こそが、後に“薔薇の画家”として名を馳せる、ルドゥーテであった。

そも、ジョゼフィーヌの真意が、後世の学術や芸術に資することであったか、はたまた、単に虚栄心を満たすためであったかは定かではないが、一流の宮廷画家である前に一介の薔薇の虜にすぎぬルドゥーテにとってそれは取るに足らぬ話で、愛する花々を自由に描く機会を与えられた現実こそが、無上の喜びであったに違いない。

まさに水を得た魚のごとく、ルドゥーテの創作活動は意欲的に続けられ、そして十数年の後、それは3巻からなる作品集『バラ図譜』に結実する。

いや、 “結実させた”と言うべきか。

と言うのも、その時すでに後ろ盾たるジョゼフィーヌは亡く、無援のルドゥーテは自腹を切ってまでして、ようやく出版にこぎつけたのである。

再び澁澤のレトリックを借りるならば、「薔薇でなくて、人はどんな花にこれほど一途になれるだろうか。」ということになろうか。

さらば、この妖しい『空間』を漂う私としては、エロティシズムがどうの写実がどうのと能書きを並べる前に、ただただ素直に、官能に身を委ねればよいのであろう。

かつての画家が、その花の魔性に魅入られた時のように…

[更新履歴]

'11.10 モバイル端末での閲覧用に改行・編集

「ロートレック」展 2 [ART]

納得した上で、ここはやはりロートレックについて書こう。

黒い馬が描かれた2号ほどの油彩画。

暗澹としたトーンに荒々しい筆致のマチエールは、およそ私が知るロートレックのものではない。

「厩舎の黒馬」(部分) 1882年

カンバスならぬ厚紙に描かれた人物画。

娼家の女性らしい。

一見、粗野に見える筆致ではあるが、端整な顔立ちに浮かぶ愁いの表情などには、厳しい世界に身を置く女性に注がれた画家の暖かい眼差しと、卓越した技量がはっきりと見て取れる。

「マルセル」 1894年

これら素朴な油彩画との出会いは新鮮で、大いに感銘を受けた。

そこには、後に“世紀末芸術家”などと称される著名な画家の、実に人間味あふれるもう一つの顔があった。

しかし同時に、やはりロートレック作品の真骨頂は、華やかなりし都会の夜を彷彿させるダンスホールのポスターであり、次代を担う若き芸術家の息吹みなぎる文芸雑誌のポスターであることも再認識できた。

そこには確固とした画家の矜持があり、これらの作品の持つ圧倒的なエネルギーの前では、制作に至る自発性や作品の用途など取るに足らぬ話で、かかるファクターにより作品の真価を量ることなど、全くもって希有な業なのであった。

ロートレックは、ある時は大衆演劇を愛する一市民の情熱的な目で、またある時は風俗描写に長けた画家としてのシニカルな目で、世紀末という舞台のスポットライトに浮かび上がったモンマルトルの光と影を描いたのである。

「ロートレック・コネクション」

12月23日(水・祝)まで

渋谷 「Bunkamura ザ・ミュージアム」にて

http://www.bunkamura.co.jp/museum/lineup/shosai_09_lautrec.html

そして私は、カウンターテーブルという舞台のスポットライトに浮かび上がったぁ…

チキンカツカレー(ヘルシークラス)700円

「ゴーゴーカレー」は、石川県発祥のカレーチェーン。

最近では、同郷のヤンキース松井選手を応援していることでも有名。

辛味の少ないドロッとした独特のルーに、付け合せのキャベツをよく混ぜて食べるのが正しい食べ方らしい。

![[雨]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/3.gif)

[更新履歴]

'11.09 モバイル端末での閲覧用に改行・編集

黒い馬が描かれた2号ほどの油彩画。

暗澹としたトーンに荒々しい筆致のマチエールは、およそ私が知るロートレックのものではない。

「厩舎の黒馬」(部分) 1882年

カンバスならぬ厚紙に描かれた人物画。

娼家の女性らしい。

一見、粗野に見える筆致ではあるが、端整な顔立ちに浮かぶ愁いの表情などには、厳しい世界に身を置く女性に注がれた画家の暖かい眼差しと、卓越した技量がはっきりと見て取れる。

「マルセル」 1894年

これら素朴な油彩画との出会いは新鮮で、大いに感銘を受けた。

そこには、後に“世紀末芸術家”などと称される著名な画家の、実に人間味あふれるもう一つの顔があった。

しかし同時に、やはりロートレック作品の真骨頂は、華やかなりし都会の夜を彷彿させるダンスホールのポスターであり、次代を担う若き芸術家の息吹みなぎる文芸雑誌のポスターであることも再認識できた。

そこには確固とした画家の矜持があり、これらの作品の持つ圧倒的なエネルギーの前では、制作に至る自発性や作品の用途など取るに足らぬ話で、かかるファクターにより作品の真価を量ることなど、全くもって希有な業なのであった。

ロートレックは、ある時は大衆演劇を愛する一市民の情熱的な目で、またある時は風俗描写に長けた画家としてのシニカルな目で、世紀末という舞台のスポットライトに浮かび上がったモンマルトルの光と影を描いたのである。

「ロートレック・コネクション」

12月23日(水・祝)まで

渋谷 「Bunkamura ザ・ミュージアム」にて

http://www.bunkamura.co.jp/museum/lineup/shosai_09_lautrec.html

そして私は、カウンターテーブルという舞台のスポットライトに浮かび上がったぁ…

チキンカツカレー(ヘルシークラス)700円

「ゴーゴーカレー」は、石川県発祥のカレーチェーン。

最近では、同郷のヤンキース松井選手を応援していることでも有名。

辛味の少ないドロッとした独特のルーに、付け合せのキャベツをよく混ぜて食べるのが正しい食べ方らしい。

[更新履歴]

'11.09 モバイル端末での閲覧用に改行・編集